Datum: 14.07.2025

Status: Einladung

Sitzungsort: Großer Sitzungssaal

Gremium: Stadtrat (Plenum)

Öffentliche Sitzung, 18:00 Uhr

Nichtöffentliche Sitzung

Öffentliche Sitzung

zum Seitenanfang

1. Stadtbau Aschaffenburg GmbH;

Jahresabschluss zum 31.12.2024 mit Lage- und Prüfungsbericht

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. | SP-Nr. |

|

Stadtrat (Plenum)

|

11. Sitzung des Stadtrates (Plenum)

|

14.07.2025

|

ö

|

Beschließend

|

1 | |

.Beschlussvorschlag

I.

- Die Stadt Aschaffenburg nimmt als Gesellschafterin der Stadtbau Aschaffenburg GmbH den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht sowie den Bericht über die gesetzliche Prüfung durch den Verband bayerischer Wohnungsunternehmen und die Stellungnahme des Aufsichtsrates der Stadtbau Aschaffenburg GmbH zur Kenntnis (Anlage Jahresabschluss).

- Es wird festgestellt, dass die Prüfung durch den Verband bayerischer Wohnungsunternehmen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze zu keinen Beanstandungen geführt hat.

- Die Stadt Aschaffenburg als Gesellschafterin der Stadtbau Aschaffenburg GmbH stimmt zu, dass vorbehaltlich der gleichlautenden Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 23.06.2025 der Jahresabschluss 2024 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt und mit dem Lagebericht genehmigt wird.

II. Angaben zur Klimawirkung:

|

Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)

|

|

wenig klimarelevant

|

teilweise klimarelevant

|

sehr klimarelevant

|

|

[ x ] keine weiteren Angaben erforderlich

|

[ ] kurze Erläuterung in den Begründungen

|

[ ] ausführliche Erläuterung

in den Begründungen

|

Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten)

(Nationale Klimaschutz-Initiative - Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)

III. Angaben zu den Kosten:

|

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:

|

ja [ ]

|

nein [ x ]

|

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 und der Bericht über die gesetzliche Prüfung des Geschäftsjahres 2024 wurden sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrates zugestellt.

Die gesetzliche Prüfung durch den Verband bayerischer Wohnungsunternehmen wurde in der Zeit vom 28.04. bis 04.06.2025 (mit Unterbrechungen) durchgeführt und erstreckte sich auf

- das Rechnungswesen für die Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

- den Jahresabschluss vom 31.12.2024 mit Lagebericht und Anhang

- die Geschäftsführung und

- die wirtschaftlichen Verhältnisse bis zum Prüfungszeitpunkt.

Der Prüfungsauftrag erfolgte nach Beschluss des Aufsichtsrates vom

17.06.2024 mit Schreiben vom 17.06.2024 durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Oberbürgermeister Jürgen Herzing.

Der Prüfungsauftrag erstreckte sich gemäß § 317 HGB auf die Buchführung für 2024, den Jahresabschluss zum 31.12.2024 und den Lagebericht nebst Anhang. Erweitert wurde der Prüfungsumfang nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 (Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung) und Nr. 2 (Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse) des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) sowie die Prüfung gemäß § 16 MaBV.

Bei der Tätigkeit der Organe im Berichtszeitraum wurden die Vorgaben nach Gesetz und Satzung eingehalten und erfüllt. Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz hat keine Besonderheiten ergeben, die nach Auffassung des Wirtschaftsprüfers Anlass zu Zweifeln an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung ergeben.

Die Geschäftstätigkeit, Bewirtschaftung und Verwaltung haben planmäßig und ordnungsgemäß stattgefunden. Die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden nach den deutschen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Buchführung entspricht den Vorgaben des Handelsrechts.

Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung entwickelt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Anhang und der Lagebericht erfüllen die gesetzlichen Vorgaben.

Die Finanzverhältnisse sind geordnet. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben und ist auch für die überschaubare Zukunft gewährleistet.

Aufgrund der Prüfung wurde für Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

Zusammenfassend lautet das Prüfungsergebnis:

„Wir haben den Jahresabschluss der Stadtbau Aschaffenburg GmbH, Aschaffenburg – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2024 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtbau Aschaffenburg GmbH, Aschaffenburg, für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2024 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“

München, den 04. Juni 2025

VERBAND BAYERISCHER WOHNUNGSUNTERNEHMEN

(Baugenossenschaften und –gesellschaften) e.V.

Gesetzlicher Prüfungsverband

Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer

zum Seitenanfang

2. Stadtbau Aschaffenburg GmbH;

Bilanzgewinn im Jahresabschluss zum 31.12.2024

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. | SP-Nr. |

|

Stadtrat (Plenum)

|

11. Sitzung des Stadtrates (Plenum)

|

14.07.2025

|

ö

|

Beschließend

|

2 | |

.Beschlussvorschlag

I. Der Stadtrat der Stadt Aschaffenburg ermächtigt den Oberbürgermeister Herrn Jürgen Herzing, vorbehaltlich der gleichlautenden Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 23.06.2025, als Gesellschaftervertreter in der Gesellschafterversammlung zuzustimmen, dass der Jahresüberschuss/Bilanzgewinn aus dem Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 2.799.917,22 € der freien Rücklage zugeführt wird.

II. Angaben zur Klimawirkung:

|

Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)

|

|

wenig klimarelevant

|

teilweise klimarelevant

|

sehr klimarelevant

|

|

[ x ] keine weiteren Angaben erforderlich

|

[ ] kurze Erläuterung in den Begründungen

|

[ ] ausführliche Erläuterung

in den Begründungen

|

Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten)

(Nationale Klimaschutz-Initiative - Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)

III. Angaben zu den Kosten:

|

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:

|

ja [ ]

|

nein [ x ]

|

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

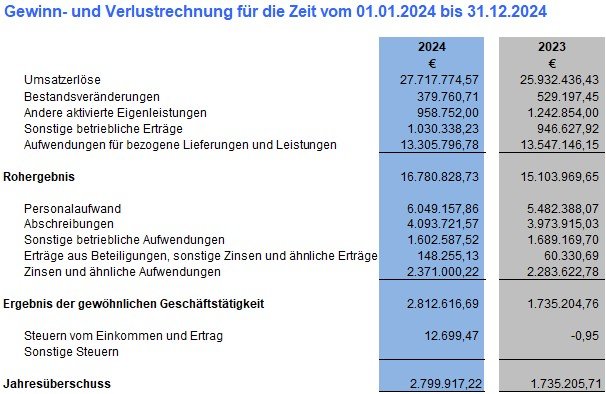

Im Jahresabschluss 2024 wird ein Bilanzgewinn in Höhe von 2.799.917,22 € (Vj: 1.735.205,71 €) ausgewiesen.

Die Ertragslage der Gesellschaft ist durch Überschüsse aus der Bewirtschaftungstätigkeit sowie aus der Unterbringung von Asylbewerbern geprägt. Gestiegene Personalaufwendungen, höhere Abschreibungen sowie Zinsaufwendungen konnten dadurch aufgefangen werden.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres setzt sich wie folgt zusammen:

Für die Durchführung der geplanten Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen ist eine angemessene Eigenkapitalausstattung erforderlich. Daher soll der ausgewiesene Gewinn zur Stärkung des Eigenkapitals der freien Rücklage zugeführt werden.

zum Seitenanfang

3. Stadtbau Aschaffenburg GmbH;

Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2024

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. | SP-Nr. |

|

Stadtrat (Plenum)

|

11. Sitzung des Stadtrates (Plenum)

|

14.07.2025

|

ö

|

Beschließend

|

3 | |

.Beschlussvorschlag

I. Der Stadtrat der Stadt Aschaffenburg ermächtigt den Oberbürgermeister Herrn Jürgen Herzing, vorbehaltlich der gleichlautenden Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 23.06.2025, als Gesellschaftervertreter in der Gesellschafterversammlung die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2024 zu entlasten.

II. Angaben zur Klimawirkung:

|

Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)

|

|

wenig klimarelevant

|

teilweise klimarelevant

|

sehr klimarelevant

|

|

[ x ] keine weiteren Angaben erforderlich

|

[ ] kurze Erläuterung in den Begründungen

|

[ ] ausführliche Erläuterung

in den Begründungen

|

Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten)

(Nationale Klimaschutz-Initiative - Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)

III. Angaben zu den Kosten:

|

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:

|

ja [ ]

|

nein [ x ]

|

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Der Wirtschaftsprüfer hat in seiner Prüfung nach § 53 HGrG festgestellt:

„Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet.

Nach unserer Prüfung wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages geführt.

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.“

Aufgrund des vorgelegten Fragenkataloges zu § 53 HGrG und des Ergebnisses zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung hat der Aufsichtsrat in seinem Bericht zum vorgelegten Jahresabschluss 2024 der Gesellschafterversammlung die Entlastung der Geschäftsführung vorgeschlagen.

zum Seitenanfang

4. Stadtbau Aschaffenburg GmbH;

- Beschluss über das Bestehen der persönlichen Beteiligung

- Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. | SP-Nr. |

|

Stadtrat (Plenum)

|

11. Sitzung des Stadtrates (Plenum)

|

14.07.2025

|

ö

|

Beschließend

|

4 | |

.Beschlussvorschlag

I.

- Es wird festgestellt, dass die Mitglieder des Aufsichtsrates der Stadtbau Aschaffenburg GmbH, die gleichzeitig Stadtratsmitglieder sind, bei der Beschlussfassung zu Ziffer 2 gemäß Art. 49 Abs. 1 GO persönlich beteiligt sind und deshalb an einer Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen dürfen.

- Der Stadtrat der Stadt Aschaffenburg ermächtigt den rechtlichen Vertreter des Oberbürgermeisters als Gesellschaftervertreter in der Gesellschafterversammlung den Aufsichtsrat der Stadtbau Aschaffenburg GmbH für das Geschäftsjahr 2024 zu entlasten.

II. Angaben zur Klimawirkung:

|

Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)

|

|

wenig klimarelevant

|

teilweise klimarelevant

|

sehr klimarelevant

|

|

[ x ] keine weiteren Angaben erforderlich

|

[ ] kurze Erläuterung in den Begründungen

|

[ ] ausführliche Erläuterung

in den Begründungen

|

Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten)

(Nationale Klimaschutz-Initiative - Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)

III. Angaben zu den Kosten:

|

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:

|

ja [ ]

|

nein [ x ]

|

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

1. Nach Art. 49 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) kann ein Mitglied an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen, wenn der Beschluss ihm selbst, einem Angehörigen (Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG) oder einer von ihm vertretenen natürlichen oder juristischen Person oder sonstigen Vereinigung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. Im vorliegenden Fall sind die Mitglieder des Aufsichtsrates der Stadtbau Aschaffenburg GmbH, die zugleich Stadtratsmitglieder sind, persönlich beteiligt.

Es handelt sich dabei um folgende Personen:

Jürgen Herzing

xxx

Brigitte Gans

Wolfgang Giegerich

xxx

Karsten Klein

Moritz Mütze

xxx

Nach Art. 49 Abs. 1 GO entscheidet der Stadtrat formal ohne Mitwirkung der persönlich Beteiligten über das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 49 Abs. 1 GO.

2. Im Prüfungsbericht für 2024 hat der Verband bayerischer Wohnungsunternehmen festgestellt, dass die Verwaltungsorgane ihren gesetzlichen und satzungsmäßigen Verpflichtungen nachgekommen sind, so dass auch hier die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder erfolgen kann.

Die Geschäftsvorgänge, die aufgrund gesetzlicher oder satzungsgemäßer Vorschriften der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, sind in neun Sitzungen beraten und die erforderlichen Beschlüsse gefasst worden. Außerdem hat der Aufsichtsrat drei Umlaufbeschlüsse gefasst. Die Geschäftsführung hat den Aufsichtsrat durch Zwischenberichte umfassend über die Lage des Unternehmens informiert.

Darüber hinaus hat sich der Aufsichtsrat durch die Tätigkeit des Verbandes bayerischer Wohnungsunternehmen e. V., München, den zur Wahrnehmung seiner Überwachungspflicht notwendigen Einblick zum Thema „Beurteilung der Budgetierung und deren Überwachung“ verschafft.

zum Seitenanfang

5. Stadtbau Aschaffenburg GmbH;

Anpassung der Vergütung für Aufsichtsratsmitglieder

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. | SP-Nr. |

|

Stadtrat (Plenum)

|

11. Sitzung des Stadtrates (Plenum)

|

14.07.2025

|

ö

|

Beschließend

|

5 | |

.Beschlussvorschlag

I. Dem Vorschlag zur Aktualisierung der Vergütung für Aufsichtsratsmitglieder bei der Stadtbau Aschaffenburg GmbH wird zugestimmt. Die Vergütung wird ab dem 01.01.2025 festgelegt.

|

Funktion

|

Entschädigung / Festvergütung p.a.

|

Sitzungsgeld pro teilgenommener Sitzung

|

|

Vorsitz

|

4.920,00 €

|

100,00 €

|

|

stellv. Vorsitz

|

4.030,00 €

|

100,00 €

|

|

Aufsichtsrat/rätin

|

2.300,00 €

|

100,00 €

|

II. Angaben zur Klimawirkung:

|

Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)

|

|

wenig klimarelevant

|

teilweise klimarelevant

|

sehr klimarelevant

|

|

[ x ] keine weiteren Angaben erforderlich

|

[ ] kurze Erläuterung in den Begründungen

|

[ ] ausführliche Erläuterung

in den Begründungen

|

Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten)

(Nationale Klimaschutz-Initiative - Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)

III. Angaben zu den Kosten:

|

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:

|

ja [ ]

|

nein [ x ]

|

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Ausgangssituation:

Gemäß § 8 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrags der Stadtbau Aschaffenburg GmbH besteht die Möglichkeit, dass die Mitglieder des Aufsichtsgremiums eine Vergütung bzw. Entschädigung für ihre Tätigkeit erhalten. Die Festlegung der Vergütung erfolgt durch die Gesellschafterversammlung.

Derzeit zahlt die Gesellschaft folgende jährliche Vergütung an die Mitglieder des Gremiums:

Aktuelle Vergütung p.a.:

|

Funktion

|

Entschädigung / Vergütung p.a.

|

|

Vorsitz

|

925,00 €

|

|

stellv. Vorsitz

|

770,00 €

|

|

Aufsichtsrat/rätin

|

615,00 €

|

Weitere Sitzungsgelder werden derzeit nicht gewährt. Die letzte Anpassung der Vergütung erfolgte im Jahr 2006.

Da die Vergütung seitdem nicht mehr überarbeitet wurde, wurde der VdW Bayern (Verband der Wohnungsunternehmen in Bayern) um eine Vergleichsanalyse gebeten. Die Einschätzung zeigt, dass die derzeitigen Vergütungen nicht mehr marktüblich sind.

Zugrunde liegende Vergleichsstrukturen

Für die Ermittlung der Höhe der Aufsichtsratsvergütungen wurden die Bezügekonstellationen bei bayerischen Wohnungsbaugesellschaften in kommunaler Trägerschaft untersucht. Dabei wurden nur Gesellschaften gewählt, die in den allgemeinen Kriterien Wohnungsbestand, Bilanzsumme, Geschäftsumfang und Mitarbeiterzahl mit der Stadtbau Aschaffenburg GmbH (im Folgenden kurz: „Stadtbau“ oder „Gesellschaft“ genannt) vergleichbar sind.

Die Stadtbau verwaltet aktuell rund 3.200 Wohnungen bei einem Bilanzvolumen von rund € 220 Mio. Zudem ist die Gesellschaft im Bereich Neubau und Modernisierungen aktiv und unterhält einen eigenen Regiebetrieb/Hausmeisterservice.

Bei den im Vergütungsvergleich berücksichtigten Unternehmen handelt es sich um bayerische Wohnungsbaugesellschaften aus dem Mitgliederkreis des VdW mit kommunalen Gesell-schafterstrukturen. Sie beschäftigen sich insbesondere mit der Bewirtschaftung und Modernisierung des eigenen Hausbesitzes. Darüber hinaus sind diese Gesellschaften in unterschiedlicher Ausprägung im Bereich Neubau/Modernisierung sowie der Fremdverwaltung aktiv.

Der Aufsichtsrat der Stadtbau besteht aus neun Mitgliedern.

Vergleich der Sitzungsgelder und der Gesamtvergütungen von Aufsichtsräten

In den Vergleich wurden nachfolgende Vergütungsbestandteile der Aufsichtsratsmitglieder miteinbezogen:

- Vergütungen für den Aufsichtsratsvorsitzenden,

- Vergütungen für den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden sowie

- Vergütungen für einfache Aufsichtsratsmitglieder,

- Sitzungsgelder.

Die Daten beziehen sich auf unsere Erhebungen für die Geschäftsjahre 2023/2024. Berücksichtigt wurden insgesamt acht Vergleichsgesellschaften.

Im Allgemeinen lässt sich hinsichtlich der Festvergütungen von Aufsichtsräten häufig eine Staffelung beobachten. Diese Staffelung spiegelt die zu übernehmenden Aufgaben im Aufsichtsrat und damit die einhergehende Verantwortung wider. Typischerweise erfolgt die Staffelung wie folgt:

- Aufsichtsratsvorsitzende 200,0 %

- stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bzw. Schriftführer 150,0 %

- einfache Aufsichtsratsmitglieder 100,0 %

Die jährlichen Festvergütungen sind bei den einzelnen Vergleichsgesellschaften unterschiedlich geregelt. Sie belaufen sich (ohne Sitzungsgelder) nach unseren Erhebungen auf

- rd. € 1.620,00 bis rd. € 7.360,00 (Mittelwert rd. € 4.420,00) für Aufsichtsratsvorsitzende,

- rd. € 1.280,00 bis rd. € 5.720,00 (Mittelwert rd. € 3.530,00) für stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bzw. Schriftführer sowie

- rd. € 810,00 bis rd. € 3.670,00 (Mittelwert rd. € 1.800,00) für einfache Aufsichtsratsmitglieder.

Bei den untersuchten Vergleichsgesellschaften betragen die Sitzungsgelder des Aufsichtsrats (im Regelfall unabhängig von der Stellung des Mitglieds) im Rahmen einer pauschalen Aufwandsentschädigung regelmäßig zwischen rd. € 35,00 und rd. € 150,00 pro Sitzung. Der Mittelwert der gewährten Sitzungsgelder liegt bei rd. € 71,00.

Vorschlag Vergütung für Aufsichtsratsmitglieder ab dem 01.01.2025

Die Mitglieder des Aufsichtsrats beraten die Geschäftsführer in der Geschäftsführung und überwachen die Geschäftsführung. Im Jahr 2024 fanden insgesamt 9 Sitzungen statt. Zudem wurden 3 Umlaufbeschlüsse gefasst.

Die nachstehenden Werte orientieren sich am ermittelten Mittelwert, bilden aktuelle Entwicklungen ab und stellen sich wie folgt dar:

Vorschlag Vergütung „Neu“ (p.a. zzgl. Sitzungsgeld):

|

Funktion

|

Entschädigung / Festvergütung p.a.

|

Sitzungsgeld pro teilgenommener Sitzung

|

|

Vorsitz

|

4.920,00 €

|

100,00 €

|

|

stellv. Vorsitz

|

4.030,00 €

|

100,00 €

|

|

Aufsichtsrat/rätin

|

2.300,00 €

|

100,00 €

|

Der Aufsichtsrat hat sich in der Gremiensitzung vom 28.04. mit dem Vorschlag befasst und beraten.

zum Seitenanfang

6. Zivile Verteidigung;

Sachstandsbericht

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. | SP-Nr. |

|

Stadtrat (Plenum)

|

11. Sitzung des Stadtrates (Plenum)

|

14.07.2025

|

ö

|

Beschließend

|

6 | |

.Beschlussvorschlag

I.

- Der Stadtrat nimmt den Bericht über die Aufgabenerledigung der Zivilen Verteidigung zur Kenntnis.

- Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Ressourcen für eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung zu definieren und dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen.

II. Angaben zur Klimawirkung:

|

Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)

|

|

wenig klimarelevant

|

teilweise klimarelevant

|

sehr klimarelevant

|

|

[ x ] keine weiteren Angaben erforderlich

|

[ ] kurze Erläuterung in den Begründungen

|

[ ] ausführliche Erläuterung

in den Begründungen

|

Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten)

(Nationale Klimaschutz-Initiative - Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)

III. Angaben zu den Kosten:

|

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:

|

ja [ x ]

|

nein [ ]

|

|

Sofern Kosten entstehen:

|

|

|

|

Die Kosten sind im laufenden Haushaltsplan veranschlagt

|

ja [ ]

|

nein [ x ]

|

|

Es entstehen Folgekosten

|

ja [ x ]

|

nein [ ]

|

|

Häufigkeit der Folgekosten

|

einmalig

[ ]

|

wiederkehrend

[ x ]

|

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Aufgrund der geänderten außenpolitischen Bedrohungslage stellen Bund und Länder die Strukturen der Zivilen Verteidigung neu auf. Zivile Verteidigung umfasst u. a. die Planung, Vorbereitung aller zivilen Maßnahmen, die zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Verteidigungsfähigkeit und der Versorgung sowie des Schutzes der Zivilbevölkerung erforderlich sind.

Die KZV ist in vier Teilbereiche (“Säulen”)

- Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen

- Zivilschutz

- (Not-) Versorgung der Bevölkerung

- Unterstützung der Streitkräfte

untergliedert. Der Zivilschutz ist wiederum in zahlreiche Aufgaben, wie z. B. Selbstschutz, Schutzbau, Schutz der Gesundheit, Kulturgutschutz, Warnung, Schutz der Bevölkerung sowie lebens- oder verteidigungswichtiger ziviler Einrichtungen, unterteilt.

Basis der KZV ist eine bedarfsgerechte Planung des Bundes, wobei sich der Bund hier den Ländern und letztlich den Kreisverwaltungsbehörden bzw. Gemeinden bedient (Bundesauftragsverwaltung). Dies bedeutet, dass bereits in Friedenszeiten vor Ort ausreichende personelle und materielle Ressourcen geschaffen werden müssen, um die Aufgaben der Zivilen Verteidigung ordnungsgemäß erledigen zu können. Auf den als Anlage beigefügten Aufsatz des Bayerischen Innenministeriums aus der Fachzeitschrift Brandwacht 3/2025 wird hingewiesen.

Im Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung sind die Aufgaben der Zivilen Verteidigung als Mangementaufgabe dem Büro des Oberbürgermeisters und die des Zivilschutzes dem Amt für Brand und Katastrophenschutz zugeordnet. Die Aufgaben des Zivilschutzes als Kehrseite des Katastrophenschutzes zu Friedenszeiten betreffen in erster Linie, aber nicht ausschließlich die Katastrophenschutzbehörden1.

Die Regierung von Unterfranken aber auch andere Landesbehörden, wie z. B. das Bayerische Landesamt für Umwelt, sind bereits jetzt schon mit konkreten Aufträgen bzw. Handlungsempfehlungen an die Stadtverwaltung herangetreten. Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz hat inzwischen festgestellt, dass der Umfang der Planungen des Zivilschutzes erheblich über den bereits im Rahmen des Katastrophenschutzes vorliegenden Vorsorgeplanungen hinausgeht.

Um der Priorität und der Wichtigkeit dieser Pflichtaufgabe gerecht zu werden, haben der Oberbürgermeister und die zuständigen Dienststellen die ersten organisatorischen Weichen gestellt. Auf die beigefügte Power Point wird hingewiesen.

Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass die vorhandenen Ressourcen zur Erfüllung dieser Pflichtaufgabe nicht ausreichen werden.

zum Seitenanfang

7. Beteiligungsbericht der Stadt Aschaffenburg für das Jahr 2023 nach Art. 94 Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. | SP-Nr. |

|

Stadtrat (Plenum)

|

11. Sitzung des Stadtrates (Plenum)

|

14.07.2025

|

ö

|

Beschließend

|

7 | |

.Beschlussvorschlag

Der Beteiligungsbericht 2023 (Anlage) gemäß Art. 94 Absatz 3 GO wird zur Kenntnis genommen.

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Mit dem Beteiligungsbericht informiert die Stadt Aschaffenburg über ihre Unternehmensbeteiligungen. Der Bericht zeigt das Portfolio der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen auf und stellt alle Beteiligungsgesellschaften einzeln vor. Zudem enthält der Beteiligungsbericht ausgewählte Kennzahlen über die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage der städtischen Unternehmen und Beteiligungen im Geschäftsjahr 2023. Ebenso sind Informationen zu Gewinnausschüttungen, Zuschüssen, Beschäftigtenzahlen, zur Zusammensetzung der Geschäftsführungen und der Überwachungsgremien enthalten.

Die Beteiligungsberichte der Stadt Aschaffenburg bieten einen Einblick in ihre wirtschaftliche Betätigung. Mit der Berichtslegung erfüllt die Stadt ihre Pflicht zur Transparenz und Offenlegung gegenüber Stadtrat und Öffentlichkeit. Diese Möglichkeit wird genutzt, um die aktuelle Situation der Unternehmen genauer zu beschreiben und einen Ausblick auf die weitere Entwicklung zu geben.

Der Beteiligungsbericht ist ein Nachschlagewerk für die finanz- und leistungswirtschaftliche Entwicklung der städtischen Gesellschaften, Eigenbetriebe und Zweckverbände. Er veranschaulicht den umfangreichen Beitrag, den die kommunalen Beteiligungen im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung und zur Entwicklung der öffentlichen Infrastruktur leisten.

Der vorliegende Beteiligungsbericht gemäß Art. 94 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) hat die Aufgabe, einen generellen Überblick über die städtischen Unternehmen in einer privaten Rechtsform zu geben, insbesondere über ihre Entwicklung in der jährlichen Fortschreibung. Dabei werden die Unternehmen mit ihrem spezifischen Unternehmenszweck beschrieben und wichtige ökonomische Daten abgebildet. Neben den privatrechtlichen Unternehmen sind in diesem Bericht auch die Eigenbetriebe und Zweckverbände enthalten, welche keine Pflichtinhalte nach der GO sind.

Basis aller Einzelberichte sind die aktuellen Satzungen bzw. Gesellschaftsverträge sowie die Jahresabschlüsse mit Prüfungsberichten des Geschäftsjahres 2023. Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen wurden zum Teil um ausgewählte Kennzahlen und Grafiken sowie verbale Erläuterungen zu dem Geschäftsjahr ergänzt. Der Lagebericht, der von der Geschäftsführung erstellt wird, wurde ebenfalls aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Beteiligungsunternehmen in Auszügen entnommen.

Der Beteiligungsbericht ist damit vergangenheitsbezogen und bildet keine aktuellen Werte ab.

Der Bericht ist dem Stadtrat vorzulegen. Die Stadt Aschaffenburg weist ortsüblich darauf hin, dass jeder Einsicht in den Bericht nehmen kann.

Der Beteiligungsbericht liegt den Unterlagen separat bei.

zum Seitenanfang

8. Museumsdepot Obernau

Vergabeverfahren zur Generalplanersuche

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. | SP-Nr. |

|

Stadtrat (Plenum)

|

11. Sitzung des Stadtrates (Plenum)

|

14.07.2025

|

ö

|

Beschließend

|

8 | |

.Beschlussvorschlag

I.

1. Der Stadtrat beschließt die Einleitung und Durchführung des Vergabeverfahrens nach VgV (Vergabeordnung über die Vergabe öffentlicher Leitungen) zur Vergabe der architektonischen, ingenieurtechnischen und haustechnischen Planungs- und Überwachungsleistungen als Generalplanerleistungen für die Realisierung des Neubaus des Museumsdepot in Obernau.

2. Der Stadtrat nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass das Verfahren durch eine damit vertraute Rechtsanwaltskanzlei begleitet wird.

Angaben zum Verfahren:

Vergabeordnung / Verfahren: VgV-Verfahren

Bindefrist: (Datum)

Eignungskriterien: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Technische und berufliche Leitungsfähigkeit

Umweltbezogene Aspekte: In sich abgeschlossenen haustechnisches Konzept mit Bauteilaktivierung- ohne Klimaanlage; Ausbildung eines ökologisch hochwertigen Siedlungsrandes; vollständige Regenwasserversickerung (als Mindestanforderung

Zuschlagskriterien / Gewichtung: Bieterpräsentation 70 %, mit

Projektorganisation/ Projektteam

Referenzprojekt

Projektabwicklung

Vergütung: 30 %

Eignungskriterien

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Technische und berufliche Leitungsfähigkeit

Kostenberechnung aus 8/23 plus 3 % Preissteigerung

Betrag: 1,1 Mio. €

Angaben zur nachhaltigen Beschaffung:

Merkmale der Qualität und Innovation: siehe Zuschlagskriterien

Umweltbezogene Aspekte: In sich abgeschlossenen haustechnisches Konzept mit Bauteilaktivierung- ohne Klimaanlage; Durchführung umfangreicher Ausgleichsmaßnahmen; Ausbildung eines ökologisch hochwertigen Siedlungsrandes; vollständige Regenwasserversickerung;

Soziale und beschäftigungspolitische Belange: siehe Zuschlagskriterien

Mittelfreigabe nach Abschnitt B) Nr. 1 der Dienstanweisung über die Ausführung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Schreiben des Finanzreferats vom 01.07.2025

Haushaltsstelle: 1.3213.9451

|

|

Mittelbereitstellung

Jahr/Betrag

|

Verfügte Mittel

Betrag

|

Verfügbare Mittel

Betrag

|

|

|

|

|

|

|

1. Haushaltsausgabereste

|

€ 100.000,00 €

|

€

|

€

|

|

|

|

|

|

|

2. Haushaltsansatz

|

€ 500.000,00 €

|

€ 1.100.00,00 €

|

€ 0,00

|

|

|

|

|

|

|

3. Summe 1 + 2

|

€ 600.000,00

|

€

|

€

|

|

|

|

|

|

|

4.Verpflichtungs-ermächtigungen

|

€ 500.000,00 €

|

€

|

€

|

Der Beschluss kann am 31.07.2025 der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden.

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

- Vorbemerkung

Der Stadtrat hat sich aufgrund der Notwendigkeit, im Rahmen der Sanierung von Schloss Johannisburg die dort von der Stadt belegten Räume zu räumen, seit 2020 bereits mehrfach mit der Notwendigkeit zur Errichtung eines neuen Zentraldepots für die Aschaffenburger Museen befasst. Beratungstermine waren 17.5.2022 im PVS und am 18.7.2022 im Plenum, am 22.11.2022 im Haupt- und Finanzsenat und ein weiteres Mal am 05.12.2022 im Plenum (hier mit Absetzung der Beschlussfassung), sowie am 19.03.2024 im PVS und am 10.06.2024 mit der Beschlussfassung zur Erstellung eines neuen Museumsdpots in der großen Variante für 13.5 Mio € in den Haushaltsjahren 2025-2028 (Abfinanzierung)

Im PVS am 17.05.2022 wurde beschlossen die vorgestellte Konzeptstudie des Zentraldepots zur Grundlage der weiteren Planung zu machen und dafür eine Bauvoranfrage zu stellen. Eine Bauvoranfrage wurde ausgearbeitet, und beim Bauordnungsamt zur Genehmigung eingereicht. Sie setzt die am 17.5.2022 beschlossene Konzeptstudie um und wurde am 7.12.2022 im UKVS beraten und positiv beschieden.

Zur Realisierung des Depotprojekts muss als Nächstes der konkrete Planungsprozess für die Entwurfs- und Ausführungsplanung eingeleitet werden und hierfür ein qualifiziertes, leistungsfähiges Büro gefunden werden. Dafür empfiehlt sich das Instrument eines Generalplaners anzuwenden, da bei dem Projekt besondere architektonische, statische und haustechnische Anforderungen vorliegen. Zumal das neue Museumsdepot, energetisch optimiert über Bauteilaktivierung betrieben werden soll und keine aktive Klimatisierung das notwendige geeignete Raumklima gewährleisten soll.

Es findet das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb gemäß § 17 VgV, 74 VgV Anwendung.

Grundsätzlich sieht § 97 Abs. 4 GWB eine Vergabe nach Fachlosen (bezogen auf Planungsleistungen) vor. Allerdings dürfen mehrere Fachlose zusammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. Der Auftraggeber kann von einer losweisen Vergabe absehen, wenn sich eine Gesamtvergabe nach umfassender, sorgfältiger und dokumentierter Interessenabwägung zwischen den Vor- und Nachteilen einer Fachlosvergabe im Vergleich zur Gesamtvergabe als technisch und wirtschaftlich vorteilhaft erweist (vgl. etwa OLG Frankfurt, Beschluss vom 14.05.2018 - 11 Verg 4/18).

Vorliegend möchte die Stadt Aschaffenburg abweichend davon alle o.g. Leistungsbilder an nur einen Planer vergeben.

Das Museumsdepot ist in Herstellung und Betrieb ein sehr komplexes und hochtechnisches Projekt. Deshalb können gem. § 97 Abs. 4 GWB mehrere Fachlose zusammen vergeben werden, weil wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. Betrachtet man die Aufgabenbereiche der Planung, so stellt man fest, dass abweichend von herkömmlichen Projekten nicht nur die Leistung des Architekten für die Gestaltung des Gebäudes hinsichtlich der Nutzerfreundlichkeit und Nutzeranforderungen im Mittelpunkt steht, sondern maßgeblich auch die einzelnen sehr komplexen Fachplanungsleistungen und die Koordination derselben eine besondere Herausforderung darstellen, die intensiv die intensiv zu koordinieren sind, um das problemlose Zusammenwirken der verschiedenen Fachbereiche zu gewährleisten.

Aufgrund dieser Situation wird daher vorgeschlagen, die o.g. Planungsleistungen gem. § 97 Abs. 4 GWB zusammen auszuschreiben und somit die Planungsleistung von Leistungsphase 1-4 und Teile der Leistungsphase 5, sowie die anteiligen Leistungsphasen 6, 7 und 8 (soweit für eine Generalunternehmervergabe erforderlich) an einen Generalplaner zu vergeben.

Dieser Vorschlag deckt sich mit den mit der Regierung von Unterfranken im Vorfeld diskutierten und getroffenen Absprachen zur Vergabe. Die Planung eines Museumsdepots ist eine Planungsaufgabe, die besondere planerische Spezialkenntnisse erfordert, insbesondere dann, wenn ein energieeffizientes Gebäude ohne Klimatisierung errichtet werden soll und wenn die Lagertechnik Bestandteil des Planungsprozesses sein soll und im Rahmen der Bauerstellung integraler Bestandteil des Bauprozesses sein muss. Es gibt hierfür in Europa nur sehr wenige qualifizierte Planer und Fachingenieure, da das Auftragsvolumen hierfür in der Vergangenheit nur sehr gering war und Energieeffizienz kaum beachtet wurde. Die Zahl der in den vergangenen fünf Jahren errichteten Depotneubauten liegt im unteren zweistelligen Bereich, in Veröffentlichungen spielt diese Bauaufgabe auch keine nennenswerte Rolle.

Die technischen Gründe für eine Vergabe an einen Generalplaner liegen darin, dass die ganzheitliche und einheitlich planerische Bearbeitung der o.g. Planungsgewerke erhebliche Vorteile zur Gewährleistung einer qualitätsvollen und termingerechten Planung des Neubaus Museumsdepot bietet, bei der alle Planungsleistungen inhaltlich aufeinander und miteinander abgestimmt und koordiniert sind. Insbesondere wird ein Anreiz geschaffen, dass der Generalplaner die einzelnen Planungsschritte zügig durchführt, um bei den jeweils anderen Planungsgewerken keine Behinderungen zu erleiden.

Bereits in der Planungsphase sind umfangreiche und intensive Koordinationsleistungen mit speziellen Fachplanern zu erbringen und im Hinblick die auf Erfüllung der funktionalen Voraussetzungen zu kontrollieren. Besonders zu nennen ist hier:

- die Konzipierung der Lagertechnik für die verschiedenen Objekte, das sind beispielsweise Sicherheitsräume für Waffen, abgeschottete Kontaminationsbereiche für Güter, deren Konservierung nur mit chemischen Mitteln zu gewährleisten ist, Ausziehanlagen für die platzsparende Einlagerung von Gemälden, Integration und Anpassungen für schadstoffhaltige Ausstellungsgüter, Integration von Klimaboxen in das Lagersystem für besonders empfindliche Objekte, in den Rohbetonboden über ein Schienensystem eingebaute Fahrregalanlagen zur räumlichen Optimierung (Flächensparen) von Objekten, die in Regalen gestapelt werden können und nicht zuletzt auch Bereiche, in denen besonders schwere Objekte dauerhaft gelagert werden können

- die Abstimmung der verschiedenen Einlagerungsbereiche auf die baukonstruktive Gebäudeplanung, damit das Tagwerk des Gebäudes die statischen Anforderungen der Lagerbereiche ohne zusätzlichen Flächenbedarf erfüllen kann, d. h. Wände, Stützen und Unterzüge müssen auf die Lagertechnik abgestimmt sein.

- Die Abstimmung von Lagertechnik und Lagerbereichen auf das System der Raumklimatisierung und Entrauchung, um die Zahl und Größe der Öffnungen gering zu halten und damit eine Bauteilaktivierung zur Gewährleistung eines ausgeglichenen und konstanten Raumklimas mit nur einem begrenzten Temperatur- und Feuchtkorridor der Raumluft zu gewährleisten.

- Die Abstimmung der Technik der Raumklimatisierung und nicht zuletzt auch auf die Art der Baukonstruktion und Baumaterialien, Bauteilaktivierung und intelligenter Steuerung von Heizung und Lüftung in Verbindung mit solarer Energienutzung für einen dauerhaft klimaeffizienten, nachhaltigen und kostenoptimierten Betrieb.

- Die komplexe Planung der Räume für die Dekontaminierung von Objekten, für Klimaanpassung und Reinluftbetrieb in enger Abstimmung zwischen Objektplanung und Fachplanung TGA, um konstante klimatische Raumluft- und Feuchtigkeitsumgebungen zu schaffen und diese besonderen Funktionsräume mit den üblichen haustechnischen Anlagen zu verbinden, um möglichst viele technische und kosteneffiziente Synergien möglich zu machen.

Aus diesen technischen Gründen erscheint es zwingend erforderlich, alle o.g. Planungsleistungen einem Generalplaner zu übertragen, damit der gesamte Planungsprozess und sein Ergebnis in einer Verantwortung liegen und dadurch ein kosten- und klimaeffizientes Gebäude errichtet wird.

- Formale Grundsätze zur Festlegung des Vergabeverfahrens

Das Vergabeverfahren für die erforderlichen Planungs- und Überwachungsleistungen ist europaweit durchzuführen. Die in nationales Vergaberecht umgesetzten Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft sehen vor, dass Vergaben von Leistungen und Lieferungen dann europaweit auszuschreiben sind, wenn der voraussichtliche Auftragswert bestimmte Schwellen-werte erreicht oder übersteigt.

Bei der Vergabe von Planungsleistungen beträgt der Schwellenwert seit dem 01.01.2024 221.000,00 EUR netto; § 106 GWB, § 3 VgV. Der voraussichtliche Auftragswert der Honorare für Planungs- und Überwachungsleistungen für die Erstellung des Museumsdepots wird diesen Schwellenwert beträchtlich übersteigen. Die genauen Honorare werden innerhalb des Verfahrens dezidiert ermittelt und werden Bestandteil des abzuschließenden Generalplanervertrages.

Ziel dieses Verfahrens ist es, den Planer bzw. das Ingenieurbüro zu finden, der/das im Hinblick auf die gestellte Aufgabe die bestmögliche Leistung erfüllt sowie am ehesten die Gewähr für eine sachgerechte und qualitätsvolle Leistungserfüllung bietet.

- Aufgliederung des Vergabeverfahrens

Das Vergabeverfahren gliedert sich in zwei Phasen: Die erste Phase ist das sog. Auswahl-verfahren. Formalisierte Teilnahmeanträge sind innerhalb einer Frist von 30 Kalendertagen nach Absendung der EU-weiten Bekanntmachung von interessierten Planern/Ingenieurbüros vorzulegen. Nach den in der Bekanntmachung bekanntgemachten Eignungskriterien werden maximal 5 Bewerber für die zweite Phase ausgewählt und zur Teilnahme an dem Verhandlungsverfahren eingeladen.

In der zweiten Phase, dem Verhandlungsverfahren, wird der endgültige Auftragnehmer ermittelt; sie endet mit dessen Beauftragung. Üblicherweise beträgt die Angebotsfrist nach § 16 Abs. 5 VgV 30 Kalendertage, aufgrund der Komplexität der Planungsaufgabe soll diese Angebotsfrist auf 45 Kalendertage erstreckt werden. Die Auswahl erfolgt durch Verhandlungen mit den ausgewählten und eingeladenen Bewerbern. Es wird der Bewerber ermittelt, der nach § 58 VgV i.V. mit § 127 GWB das wirtschaftlichste Angebot unter Berücksichtigung der bekanntgemachten Zuschlagskriterien abgegeben hat. Das Ergebnis findet seinen Niederschlag in einer „Vergabeempfehlung“, die dem zuständigen Gremium der Stadt zur Entscheidung vorgelegt wird. Die Verfahrensdauer von der Veröffentlichung bis zur Vergabe beträgt ca. 75 Tage und ist von der formalen und fachlich-inhaltlichen Komplexität abhängig. Die Auftragsvergabe soll im Jahr 2025 erfolgen.

- Durchführung des Vergabeverfahrens mit Unterstützung einer RA-Kanzlei

Die Durchführung des Verfahrens ist geprägt von einer Vielzahl von formalen Erfordernissen, wobei Detailregelungen sich nicht notwendigerweise aus dem Wortlaut der Gesetze und Verordnungen, sondern aus der Spruchpraxis der Vergabekammern und der Vergabesenate bei den Oberlandesgerichten ergeben. Die Berücksichtigung vergaberechtlicher Besonderheiten ist jedoch ebenso erforderlich wie die umfassende (administrative) Dokumentation des Verfahrens und seiner Einzelschritte. Für ein so umfangreiches und komplexes Verfahren stehen dem Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft keine ausreichenden Personalressourcen zur Durchführung des Verfahrens zur Verfügung.

Aufgrund der komplexen Rechtsmaterie in diesen Bereichen ist eine gezielte juristische Vorbereitung und Begleitung erforderlich. Daher wird – vergleichbar mit anderen von der Stadt bereits durchgeführten formalisierten VgV-Verfahren – eine Begleitung und Betreuung durch einen externen Berater/ Rechtsanwalt vorgenommen.

Die Stadtverwaltung empfiehlt daher die Kanzlei Blauertz, welche bereits das Vergabeverfahren „Erschließung Baugebiet Rotäcker“ sowie „Schlossberg Entwässerung“, beides Verfahren des Tiefbauamtes, erfolgreich begleitet hat, zu beauftragen. Die Kanzlei verfügt über langjährige und fundierte Erfahrungen in der Mitwirkung und Beratung bei dem vorliegend erforderlichen Vergabeverfahren.

Die Betreuung und Begleitung unter formalen und vergaberechtlichen sowie technischen und administrativen Gesichtspunkten und die Beratung bei der Auftragserteilung an freiberuflich Tätige erfolgt unter Federführung und Ergebnisverantwortlichkeit des Amts für Hochbau und Gebäudewirtschaft

- Empfehlung Stadtrat

Das Vergabeverfahren soll, nach Beschlussfassung durch den Stadtrat, durch Absendung des Textes zur Bekanntmachung im EU-Supplement (ggf. durch vorgeschaltete Vorinformation vor der eigentlichen Auftragsbekanntmachung) eingeleitet werden. Die Planung sieht vor, dies unmittelbar in die Wege zu leiten. Diese Einleitung entfaltet selbstverständlich keine präjudizierende Wirkung für die Vergabeentscheidung. Sie ist lediglich die Grundlage für eine am Verfahrensende stehende begründete und nachvollziehbare Vergabeempfehlung für den Stadtrat.

zum Seitenanfang

9. Barrierefreie Erschließung der Erthalschule und des Ganztages sowie Sicherung und Erweiterung der Mittagsbetreuung

Bau- und Finanzierungsbeschluss

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. | SP-Nr. |

|

Stadtrat (Plenum)

|

11. Sitzung des Stadtrates (Plenum)

|

14.07.2025

|

ö

|

Beschließend

|

9 | |

.Beschlussvorschlag

I.

- Der Stadtrat nimmt die Vorplanung sowie die Kostenschätzung für die barrierefreie Erschließung der Erthalschule und des Ganztags im Gebäude der ehemaligen Mittelschule, sowie die Sicherung und Erweiterung der Mittagsbetreuung zustimmend zur Kenntnis.

- Mit der Kostenschätzung nach DIN 276 in Höhe von 1.384.000,00 € besteht Einverständnis.

- Auf Grundlage der Entwurfsplanung soll die Genehmigungsplanung und Kostenberechnung erstellt werden.

- Die Maßnahme wird als 2-geteilte Maßnahme in 2025 und 2026 ausgeführt. In 2025 erfolgt die Umsetzung des Ganztags in das Gebäude der Mittelschule sowie der Umbau/ Umnutzung der Mensa. In 2026 erfolgt die barrierefreie Erschließung. Hierfür sind zusätzliche Mittel in 2026 in den Haushalt einzustellen.

- Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushalt 2024 und 2025 mit insgesamt 450.000 € unter der Haushaltstelle 1.2112.9610 berücksichtigt und im Zuge der Haushaltsberatungen 2026 mit 934.000,00 € bereit zu stellen.

- Ein Förderantrag über eine Förderung in Höhe von 850.000 € für die Ganztagsplätze werden gerade vorbereitet. Die Anträge können gestellt werden unter der Voraussetzung, dass eine schulaufsichtliche Genehmigung von der Regierung Unterfranken erteilt wird.

- Der Stadtrat nimmt die Finanzierung für eine PV-Anlage auf dem Flachdach des Hauptschulgebäudes im Rahmen des internen EnergieEinsparConracting zustimmend zur Kenntnis.

II. Angaben zur Klimawirkung:

|

Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)

|

|

wenig klimarelevant

|

teilweise klimarelevant

|

sehr klimarelevant

|

|

[ x ] keine weiteren Angaben erforderlich

|

[ ] kurze Erläuterung in den Begründungen

|

[ ] ausführliche Erläuterung

in den Begründungen

|

Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten)

(Nationale Klimaschutz-Initiative - Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)

III. Angaben zu den Kosten:

|

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:

|

ja [ x ]

|

nein [ ]

|

|

Sofern Kosten entstehen:

|

|

|

|

Die Kosten sind im laufenden Haushaltsplan veranschlagt

|

ja [ x ]

|

nein [ ]

|

|

Es entstehen Folgekosten

|

ja [ x ]

|

nein [ ]

|

|

Häufigkeit der Folgekosten

|

einmalig

[ ]

|

wiederkehrend

[ x ]

|

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

- ALLGEMEINES

Im Aschaffenburger Stadtteil „Leider“ befindet sich auf dem Areal Flurstück Nr. 308 die Erthal-Grundschule. Der Schulbau wurde Ende der 50-iger Jahren errichtet und 1972 mit einem Hauptschulbau und einer Sporthalle erweitert.

Das zweigeschossige Hauptschulgebäude wird seit ca. 10 Jahren nicht mehr als Haupt- bzw. Mittelschule genutzt. Es dient als Ausweichquartier oder als Kursraum für die Volkshochschule.

In der vorliegenden Planung wird das 1. Obergeschoss zu einer Ganztagsbetreuung für 100 Grundschulkinder umgenutzt. Eine Bedarfsfeststellung mit einer nachhaltigen Prognose, der zu erwartenden Betreuungskinder, vom Schulamt ist Grundlage für diese Baumaßnahmen.

Momentan befinden sich die Räume des Horts im Schulgebäude. Die Räumlichkeiten werden dringend von seitens der Schule als Klassenzimmer benötigt. Im kommenden Schuljahr werden

die erste und zweite Klasse nach Rückmeldung durch die Schule zweizügig sein.

Der Betreiber des Horts ist der Träger die Caritas Aschaffenburg Kita gGmbH Haus für Kinder St. Laurentius, welche aktuell 24 Mädchen und 23 Jungen betreut.

Diese Plätze würden entfallen, wenn diese nicht ins Nebengebäude umziehen würden.

Aufgrund des kommenden Ganztagesanspruches wurde im September 2024 durch den Stadtrat der Bedarf für weitere 50 Plätze festgestellt.

Die bestehende Küche soll den Anforderungen für 100 Schulkindern im Schichtbetrieb gerecht werden. Die Lehrküchen in der Küche werden bleiben, da diese für pädagogische Zwecke weiter genutzt werden. Der Handarbeitsraum der Grundschule muss Aufgrund der Errichtung einer Mensa verlegt werden.

Im Zuge der Nutzungsänderung wird die barrierefreie Erschließung der Erthalschule und des Hortes für die Ganztagsbetreuung erstellt. Die hierfür anfallenden Kosten wurden ermittelt. Zwei Förderanträge zur Barrierefreiheit und Ganztagsbetreuung sollen bei der Regierung gestellt werden, sowie ein weiterer Antrag für die Ausstattung des Hortes. Das Erdgeschoss wird von der Montessori Einrichtung als Kindertageseinrichtung genutzt und bleibt bestehen.

Die Förderung der Ganztagsbetreuung wird bei ca. 850.000 € liegen.

- RAUMPROGRAMM

Für die neuen Räumlichkeiten der Ganztagsbetreuung ist im 1. OG der ehemaligen Mittelschule

folgendes Raumkonzept geplant:

- 6 Räume für die Betreuung mit unterschiedlicher Nutzung

- Anpassung Sanitärräume, ein behindertengerechtes und ein Personal WC

- 1 Leitungsbüro

- 1 Personalraum

- 1 notwendiger Flur mit Garderobenhaken und Eltern-/ Wartebereich mit Information

- 1 Lager- und 1 Putzmittelraum

Dazu kommen die Räumlichkeiten, welche Betreuung und Schule sich teilen:

- Küche mit Vorbereitung des Mensaessens für 100 Schüler und Lehrküchen

- Essensraum für 50 Schüler im Mehrschichtbetrieb

- KOSTENFAKTOREN DES UMBAUES

Sanierungsmaßnahmen der Betreuungsräume:

- Zum Teil werden Decke-, Boden- und Wandausbesserungen, die durch Baumaßnahmen entstehen, repariert.

- Internet soll in 3 Räumen zur Verfügung gestellt werden, um die Hausaufgaben am Tablet und Smartboard zu ermöglichen.

- Alle Räume erhalten einen neuen Anstrich.

- Die Einrichtung der Erstausstattung für alle Räume ist neu anzuschaffen.

Umbau der Toiletten

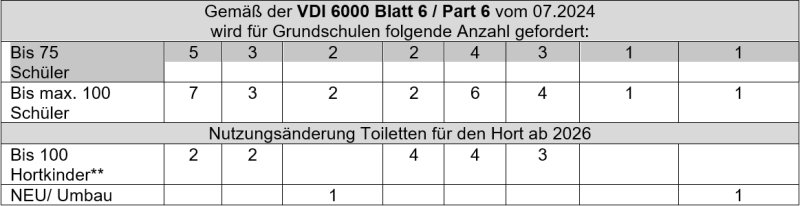

- Gemäß der VDI 6000 Blatt 6 / Part 6 vom 07.2024 wird für Grundschulen bis max. 100 Schüler folgende Anzahl gefordert:

** Hortkindern stehen im Nachbargebäude weitere Toiletten zur Verfügung. Max. 50 m vom am weitesten entfernten Klassenraum dürfen diese entfernt sein.

- Aktuell befinden sich im Erdgeschoss 2 WCs für Damen und im 1. OG 5 Urinale und 4 WCs für

Herren mit Reihenwaschtisch für Erwachsene sowie eine Lehrertoilette.

- Im 1. OG ist es erforderlich den Mädchen Toiletten zur Verfügung zu stellen. Geplant ist die

ehemalige Lehrertoilette als Mädchen WC umzubauen.

- In allen bestehenden WCs werden die sanitären Anlagen grundschulgerecht umgebaut. Für die

Betreuer wird eine neue Toilette hergestellt.

- Zusätzlich kommt ein behindertengerechtes WC neu dazu, um den Anforderungen der

Barrierefreiheit gerecht zu werden.

Umbau von Räumen

- Damit das Raumprogramm umgesetzt werden kann, ist es erforderlich Räume mit Trockenbauwänden abzutrennen. Hierbei ist die Heizung, Lüftung bei innenliegenden Räumen und die Elektrik neu anzupassen. Auch ist es notwendig diese mit neuen Innentüren zu erstellen.

Sanierung des Speiseraumes

- Aufgrund der Nutzungsänderung und den hygienischen Anforderungen sind die Decke und der Boden zu erneuern.

- Die Kabelkanäle und abgehängten Stromwürfel müssen zurückgebaut werden.

- Ein Durchbruch zum Innenhof ist zu erstellen, um eine Außentür mit Vordach für eine direkte Erschließung zwischen Betreuungsgebäude und Mensa zu integrieren. Dafür ist die Verschattungsanlage zurückzubauen. Eine neue Beschattungsanlage ist vorgesehen, da ein Umbau die Kosten nicht minimiert.

- Beim Abbruch von Bauteilen kann es zu Schadstoffsanierungen im Bereich der Fensteranschlüsse asbesthaltig und PCB in elastischen Fugen, innen und außen kommen.

Gutachten vom Nachbargebäude liegen vor.

- Ein neuer Anstrich an den Wänden ist erforderlich.

- Eine Einrichtung des Speiseraumes mit Essenswarmhaltung, Essens- und Geschirraus- und -rückgabe, sowie Tischen und Stühlen ist als Erstausstattung anzuschaffen.

Modernisierung der Küche

- Diese wird mit einer neuen Küchenzeile ausgestattet, um die Versorgung von 100 Schulkindern der Mensa zu gewährleisten.

- Die vorhandenen Lehrküchen werden auf ihre Funktionalität geprüft und nach Erfordernis ausgetauscht. Das Angebot der Eltern-Kind-Kochkurse soll weiterhin bestehen bleiben.

Neubau der barrierefreien Erschließung

- Alle 3 Etagen des Schulbaues sollen über einen Aufzug erschlossen werden. Von einem kostenintensiven Eingriff in das Bestandsgebäude wird abgesehen. Dafür wird ein massiver Vorbau vor dem Eingang und Treppenhaus mit Fenstern und Einbindung des Aufzugs neu erstellt. In den beiden oberen Etagen ist geplant die Glasfront gegen Eingangstüren zu tauschen.

- Für die barrierefreie Erschließung des Schulgebäudes mit dem Betreuungsgebäude ist der Neubau eines Stegs bzw. Brücke geplant. Um vor der Witterung geschützt zu sein, wird diese massiv gebaut. Geplant ist eine Hybridbauweise mit einer Gründung, Stützen und Decke in Stahlbeton. Diese wird kombiniert mit Modulelementen aus einer Stahlkonstruktion mit Sandwichpaneel, welche eine kurze Bauzeit ermöglichen.

Das Flachdach ist bei den Elementen enthalten. Ein Anschluss der Entwässerung erfolgt an das bestehende Netz. Die natürliche Belichtung wird durch integrierte Fenster gewährleistet, welche die Verschattungen der Klassenräume ausgleichen.

Im Innenraum werden die Wände und Decke mit den brandschutztechnischen Anforderungen entsprechend ausgeführt. Eine Grundbeleuchtung und die brandschutztechnischen Anforderungen werden in der Decke integriert.

Der Boden wird aus Gussasphalt erstellt. Eine Grundbeleuchtung wird in der Decke integriert.

Außenanlage

Ein barrierefreier Zugang in Form einer Rampe wird im Innenhof vor der neuen Außentür des Speiseraums neu erstellt. Pflasterarbeiten um den Neubaubereich und als sicherer direkter Weg zwischen Betreuungs- und Schulgebäude sind erforderlich zu bauen.

4. KOSTENSCHÄTZUNG nach DIN 276 (Stand 22.05.2025) Gesamt

KG 100 Grundstück 0,00 €

KG 200 Vorbereitende Maßnahmen 0,00 €

KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion 587.500,00 € inkl. Gerüst PV-Anlage

KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen 400.000,00 € inkl. PV-Anlage

KG 500 Außenanlagen und Freiflächen 70.000,00 €

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke 160.000,00 €

KG 700 Baunebenkosten 166.500,00 €

Gesamtkosten 1.384.000,00 €

Die PV-Anlage fördert das Umweltamt über internes contracting.

KOSTENSCHÄTZUNG nach DIN 276 (Stand 22.05.2025) Bauabschnitt 1

KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion 108.500,00 €

KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen 55.000,00 €

KG 500 Außenanlagen und Freiflächen 20.000,00 €

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke 160.000,00 €

KG 700 Baunebenkosten 80.000,00 €

Gesamtkosten 423.500,00 €

Im Haushalt 2025 sind einschließlich HAR aus 2024 450.000,00 € bereitgestellt.

Die Förderung der Ganztagsbetreuung wird bei 850.000 €.

Die Förderung der Barrierefreiheit muss noch gestellt und ermittelt werden.

- ZEITPLAN

Der Umbau im 1.OG des Betreuungsgebäudes soll umgehend begonnen werden. Nach

Genehmigung durch die Schulaufsicht und Stellung der erforderlichen Förderanträge wird der

vorzeitige Maßnahme Beginn beantragt. Bereits ab dem kommenden Schuljahr werden 2 der 4

Horträume im Gebäude der Grundschule zu Unterrichtszwecken benötigt. Es ist für den 1.

Bauabschnitt eine Umsetzung zum 1.11.2025 vorgesehen. Für die Zeit von Beginn des

Schuljahres bis Ende Oktober werden am Nachmittag vorrübergehend Klassenzimmer für den Hort

genutzt.

zum Seitenanfang

10. Änderung der Satzung über die Herstellung, Ablösung und Gestaltung von Garagen und Stellplätzen für Kraftfahrzeuge sowie die Herstellung und Bereithaltung von Abstellplätzen für Fahrräder (Garagen-, Stellplatz- und Abstellplatzsatzung - GaStAbS)

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. | SP-Nr. |

|

Stadtrat (Plenum)

|

11. Sitzung des Stadtrates (Plenum)

|

14.07.2025

|

ö

|

Beschließend

|

10 | |

.Beschlussvorschlag

I. Der Stadtrat der Stadt Aschaffenburg beschließt aufgrund Art. 47 Abs. 1 Satz 1, Art. 81 Abs. 1 Nrn. 1, 4 und 5, Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 der Bayerischen Bauordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S 619) geändert worden ist i.V.m. Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern - GO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, 797 BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl S. 573) die Satzung zur Änderung der Satzung über die Herstellung, Ablösung und Gestaltung von Garagen und Stellplätzen für Kraftfahrzeuge sowie die Herstellung und Bereithaltung von Abstellplätzen für Fahrräder (Garagen-, Stellplatz- und Abstellplatzsatzung - GaStAbS).

II. Angaben zur Klimawirkung:

|

Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)

|

|

wenig klimarelevant

|

teilweise klimarelevant

|

sehr klimarelevant

|

|

[ x ] keine weiteren Angaben erforderlich

|

[ ] kurze Erläuterung in den Begründungen

|

[ ] ausführliche Erläuterung

in den Begründungen

|

Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten)

(Nationale Klimaschutz-Initiative - Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)

III. Angaben zu den Kosten:

|

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:

|

ja [ ]

|

nein [ x ]

|

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Die Satzung über die Herstellung, Ablösung und Gestaltung von Garagen und Stellplätzen für Kraftfahrzeuge sowie die Herstellung und Bereithaltung von Abstellplätzen für Fahrräder (Garagen-, Stellplatz- und Abstellplatzsatzung - GaStAbS) ist in ihrer ursprünglichen Fassung am 02.12.1995 in Kraft getreten. Durch Änderung der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse sind regelmäßige Änderungen oder Anpassungen erforderlich. Die letzte Novellierung und Neubekanntmachung der Satzung mit zahlreichen Änderungen und einer Einführung neuer Mobilitätskonzepte ist im Jahr 2023 erfolgt. Die Neufassung der Satzung wurde vom Stadtrat am 09.10.2023 beschlossen. Diese ist am 01.11.2023 in Kraft getreten.

Der Bayerische Landtag hat am 10.12.2024 das Erste Modernisierungsgesetz Bayern (LT-Drs. 19/3023) und das Zweite Modernisierungsgesetz Bayern (LT-Drs. 19/3617) beschlossen. Die gesetzlichen Neuregelungen betreffen unter anderem die Bayerische Bauordnung und wurden am 30.12.2024 im Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht (GVBl. 2024 S. 608 und S. 619).

Die bisher in Art. 47 Abs. 1 BayBO a.F. geregelte gesetzliche Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen entfällt mit Wirkung vom 30.09.2025.

Die Neufassung der Bayerischen Bauordnung eröffnet die Möglichkeit durch eine kommunale Satzung („Stellplatzsatzung“) erneut eine Stellplatzpflicht einzuführen (Art. 47 Abs. 1, Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO n.F.).

Gefordert werden können, wie bisher PKW-Stellplätze und Fahrradabstellplätze, gem. einem festzulegenden Stellplatzschlüssel (Richtzahlenliste). Beschränkungen ergeben sich allerdings künftig in folgenden Fällen:

- Bei Nutzungsänderungen, dem Ausbau von Dachgeschossen oder der Aufstockung von Wohngebäuden dürfen zusätzliche Stellplätze künftig nicht mehr gefordert werden, soweit die Baumaßnahmen Wohnzwecken dienen.

- Die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze ist künftig durch den staatlichen Stellplatzschlüssel, gem. Anlage der Garagen- und Stellplatzverordnung beschränkt. Höhere Anforderungen sind künftig nicht mehr zulässig. Dies betrifft insbesondere den dritten Stellplatz bei Wohnungen ab 200 m², Vorhaben des geförderten Wohnungsbaus (bisher 0,8 St/WE, künftig 0,5 St/WE), wie auch Vergnügungsstätten und weitere Fälle.

- Gestaltungsanforderungen dürfen in neuen Satzungen nicht mehr gestellt werden. Hiervon unberührt bleiben Regelungen in bestehenden Satzungen.

- Ablösebeträge können weiterhin gefordert werden, soweit dies in der Satzung geregelt wird.

In der Sitzung des Umwelt-, Klima- und Verwaltungssenates vom 12.03.2025 wurde über diese Rechtsänderungen informiert und angekündigt, die derzeit geltende Garagen-, Stellplatz- und Abstellplatzsatzung an die geänderte Rechtslage anzupassen, die Satzung allerdings im Übrigen unberührt zu lassen.

Es wird vorgeschlagen, die geltende Garagen-, Stellplatz- und Abstellplatzsatzung wie folgt zu ändern:

1. Änderung der Satzung über die Herstellung, Ablösung und Gestaltung von Garagen und Stellplätzen für Kraftfahrzeuge sowie die Herstellung und Bereithaltung von Abstellplätzen für Fahrräder (Garagen-, Stellplatz- und Abstellplatzsatzung - GaStAbS)

§ 1 – Stellplatzpflicht, Ziel und Zweck, Geltungsbereich, Bestandsschutz

Die bisherige Garagen-, Stellplatz- und Abstellplatzsatzung setzte eine Stellplatzpflicht, gem. Art. 47 Abs. 1 BayBO (a.F.) kraft Gesetzes voraus und gestaltete, als örtliche Bauvorschrift den rechtlichen Rahmen hinsichtlich Anzahl, Lage, Gestaltung und Herstellungsverpflichtung lediglich aus.

Nach der Neufassung des Art. 47 Abs. 1 BayBO entfällt diese gesetzliche Stellplatzpflicht mit Ablauf des 30.09.2025. Der neuen Garagen-, Stellplatz- und Abstellplatzsatzung kommt damit hinsichtlich der Stellplatzpflicht ab 01.10.2025 eine konstitutive Wirkung zu. In § 1 Abs. 1 GaStAbS wurde dementsprechend eine rechtsbegründende Stellplatz- und Abstellplatzpflicht aufgenommen. Die bisherigen Absätze 1 bis 3 werden zu Absätze 2 bis 4. Die bisherige Regelung des Abs. 2 wird der neuen Regelung angepasst.

§ 2 – Anzahl der Garagen und Stellplätze für Kraftfahrzeuge

Die Neuregelung des § 2 Abs. 6 GaStAbS im Jahr 2023 diente bereits einer Vereinfachung bei Nutzungsänderungen von Bestandsgebäuden oder den Ausbau, bzw. Neubau eines Dachgeschosses zur Schaffung zusätzlichen Wohnraumes durch den Wegfall eines an sich notwendigen Stellplatznachweises, begrenzt auf 2 Stellplätze pro Objekt.

Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 lit. b BayBO (i.d.F. ab 01.11.2025) sieht den vollständigen Wegfall der Stellplatz- und Fahrradabstellplatzpflicht für Nutzungsänderungen, den Ausbau von Dachgeschossen und die Aufstockung von Wohngebäuden, wenn sie zu Wohnzwecken erfolgen, vor.

Die vorgeschlagene Neuregelung übernimmt die gesetzliche Vorgabe inhaltsgleich in § 2 Abs. 6 GaStAbS.

§ 3 – Alternative Mobilitätskonzepte

Die bisherige Regelung des § 3 Abs. 1 GaStAbS zum Stellplatznachweis für Bauvorhaben i.R.d. öffentlich geförderten Wohnraumes wurde im Wesentlichen aus der vorhergehenden Fassung der GaStAbS übernommen. Aufgrund der gesetzlichen Neuregelung der BayBO ist der Stellplatznachweis für diese Bauvorhaben in der Richtzahlenliste für Stellplätze und Abstellplätze von bisher 0,8 Stellplätzen je Wohnung auf 0,5 Stellplätze je Wohnung zu reduzieren. Bei Beibehaltung der bisherigen Regelung des § 3 Abs. 1 GaStAbS würde sich, bei vollumfänglicher Ausnutzung des optionalen Mobilitätskonzeptes der Stellplatzbedarf zweimal um jeweils 50 %, somit auf insgesamt 25 % reduzieren. Dies erscheint nicht sachgerecht. Es wird vorgeschlagen, die Möglichkeit der Reduzierung im Rahmen des Mobilitätskonzeptes von bisher 50 % auf künftig 20 % zu reduzieren. Hierdurch würde – wie bisher – bei öffentlich geförderten Wohnbauprojekten ein Stellplatzschlüssel von 0,4 Stellplätzen je Wohnung erreicht. Für den Träger des geförderten Wohnbauprojektes ergäbe sich dennoch eine Vergünstigung, da sich künftig die ersatzweise nachzuweisende Zahl der Car-Sharing-Fahrzeuge vermindern wird. Um eine ausreichende Zahl an Car-Sharing-Fahrzeugen sicherzustellen, wird vorgeschlagen, anstatt je zwölf, künftig anstatt je zehn entfallender Stellplätze ein Car-Sharing-Stellplatz zu fordern.

Im Übrigen werden in § 3 Abs. 1 GaStAbS drei redaktionelle Änderungen vorgeschlagen.

§ 4 – Zonen mit Beschränkungen des Stellplatznachweises

In § 4 Abs. 2 Ziffer 1 lit. b GaStAbS ist eine redaktionelle Änderung durch Streichung vorzunehmen.

§ 5 – Ablösung von Stellplätzen

In § 5 Abs. 1 und 2 GaStAbS sind redaktionelle Änderung durch drei Streichungen vorzunehmen.

§ 6 – Lage und Gestaltung der Garagen und Stellplätze für Kraftfahrzeuge

In § 6 Abs. 1 GaStAbS ist der Verweis bei Garagen auf die Garagenverordnung durch einen Verweis auf die Bayerische Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) zu ersetzen. Für offene Stellplätze fehlen bislang Regelungen zur Geeignetheit von Stellplätzen, insbesondere hinsichtlich der notwendigen Stellplatzgröße und der Fahrgassenbreite. In der Praxis wurden bisher die Mindestanforderungen für Garagen herangezogen. Die vorgeschlagene Neuregelung sieht eine diesbezügliche analoge Anwendung der GaStellV für offene Stellplätze vor.

In der Praxis hat die Regelung des § 6 Abs. 2 GaStAbS zur Höhenbeschränkung von Garagen und der Festlegung von Dachneigungen keine Bedeutung erlangt, da sich die in der Praxis relevante Höhenbegrenzung i.d.R. aus Art. 6 Abs. 7 Satz 1 Ziffer 1 BayBO ergibt. Hiernach ergibt sich für Grenzgaragen eine Höhenbeschränkung von 3 m, bei einer Wandlänge von max. 9 m. Die Regelung des § 6 Abs. 2 GaStAbS kann damit ersatzlos entfallen.

§ 12 – Gartenlokale

Gem. § 12 Abs. 1 GaStAbS waren bisher für Freischankflächen keine Stellplätze nachzuweisen, soweit diese eine Fläche von 40 m² nicht überschritten haben. Diese Regelung orientierte sich an der Verfahrensfreiheit nach der Bayerischen Bauordnung. Mit Änderung der Bayerischen Bauordnung sind nunmehr Freischankflächen bis zu 100 m² einschließlich einer damit verbundenen Nutzungsänderung einer Gaststätte oder einer Verkaufsstelle des Lebensmittelhandwerkes verfahrensfrei (Art. 57 Abs. 1 Ziffer 15 lit. d BayBO). Die Regelung des § 12 Abs. 1 GaStAbS soll dementsprechend angepasst werden.

§ 15 – Ordnungswidrigkeiten

In § 15 werden Änderungen zur Reduzierung der Ordnungswidrigkeitentatbestände vorgeschlagen. Der bauaufsichtliche Vollzug mit Mitteln des Verwaltungszwanges bleibt hiervon unberührt.

§ 16 – Inkrafttreten

Es wird ein Inkrafttreten der Satzungsänderung zum 01.09.2025 vorgeschlagen.

2. Neufassung der Anlage 1 (Richtzahlenliste für den Stellplatz- und Abstellplatzbedarf)

Nach Art. 47 Abs. 2 Satz 1 BayBO legt das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr durch Rechtsverordnung die Zahl der notwendigen Stellplätze fest. Die hiernach maßgebliche Anlage der Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) wurde zuletzt durch das Erste Modernisierungsgesetz Bayern vom 23. Dezember 2003 (GVBl S. 605) ersetzt.

Gem. der bisherigen Fassung des Art. 47 Abs. 2 Satz 2 BayBO (a.F.) konnte durch örtliche Bauvorschrift (z.B. GaStAbS) ein abweichender Stellplatzbedarf festgelegt werden. Hierbei war sowohl eine Reduzierung, als auch eine Erhöhung des Bedarfes, gegenüber den staatlichen Vorgaben möglich. Die Neufassung des Art. 47 Abs. 2 Satz 2 BayBO (n.F.) sieht nunmehr vor, dass lediglich eine Reduzierung gegenüber den staatlichen Vorgaben zulässig ist. Soweit die Richtzahlenliste der örtlichen Bauvorschrift (Anlage 1 zur GaStAbS) die festgelegten Höchstzahlen überschreiten, führt dies, gem. Art. 83 Abs. 5 Sätze 2 und 3 BayBO (n.F.) mit Wirkung vom 01.10.2025 kraft Gesetzes zum Außerkrafttreten der Stellplatzsatzung.

Da sich die bisherige Richtzahlenliste über Jahrzehnte bewährt hat und den sich jeweils geänderten Rahmenbedingungen und Anforderungen angepasst wurde, vor allem aber, da sämtliche Bauvorhaben der letzten ca. 30 Jahren auf dieser Grundlage genehmigt wurden, wird empfohlen, an der bisherigen Richtzahlenliste im Wesentlichen festzuhalten und lediglich Reduzierungen im staatlich verordneten Umfang vorzunehmen. Andernfalls muss damit gerechnet werden, dass sich bei baulichen Änderungen, Nutzungsänderungen, etc. im baulichen Bestand durch die dann notwendigen Neuberechnungen und unter Wahrung des Bestandsschutzes unübersichtliche Situationen oder Einschränkungen in den baulichen Entwicklungsmöglichkeiten von Bestandsbauten ergeben.

Die Neufassung der Anlage 1 zur GaStAbS (Richtzahlenliste für den Stellplatz- und Abstellplatzbedarf) wurde auf Grundlage der v.g. Ausführungen überarbeitet.

Die Beschlussvorlage wurde vom Umwelt-, Klima- und Verwaltungssenat in der Sitzung am 04.06.2025 vorberatend behandelt und beschlossen.

Die Verwaltung schlägt dem Stadtrat vor, die Neufassung der Satzung mit Wirkung vom 01.09.2025 zu beschließen.

zum Seitenanfang

11. Erlass einer Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis eines Spielplatzes für Kinder (Spielplatzsatzung)

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. | SP-Nr. |

|

Stadtrat (Plenum)

|

11. Sitzung des Stadtrates (Plenum)

|

14.07.2025

|

ö

|

Beschließend

|

11 | |

.Beschlussvorschlag

I. Der Stadtrat der Stadt Aschaffenburg beschließt aufgrund Art. 81 Abs. 1 Nr. 3 der Bayerischen Bauordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S 619) geändert worden ist i.V.m. Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern - GO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, 797 BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl S. 573) die Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis eines Spielplatzes für Kinder (Spielplatzsatzung).

II. Angaben zur Klimawirkung:

|

Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)

|

|

wenig klimarelevant

|

teilweise klimarelevant

|

sehr klimarelevant

|

|

[ x ] keine weiteren Angaben erforderlich

|

[ ] kurze Erläuterung in den Begründungen

|

[ ] ausführliche Erläuterung

in den Begründungen

|

Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten)

(Nationale Klimaschutz-Initiative - Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)

III. Angaben zu den Kosten:

|

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:

|

ja [ ]

|

nein [ x ]

|

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Nach aktueller Rechtslage besteht eine gesetzliche Verpflichtung, gem. Art. 7 Abs. 3 BayBO zum Nachweis eines Kinderspielplatzes bei Errichtung von Gebäuden mit mehr als 3 Wohnungen.

Der Bayerische Landtag hat am 10.12.2024 das Erste Modernisierungsgesetz Bayern (LT-Drs. 19/3023) und das Zweite Modernisierungsgesetz Bayern (LT-Drs. 19/3617) beschlossen. Die gesetzlichen Neuregelungen betreffen unter anderem die Bayerische Bauordnung und wurden am 30.12.2024 im Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht (GVBl. 2024 S. 608 und S. 619).

Die bisher in Art. 7 Abs. 3 BayBO a.F. geregelte gesetzliche Verpflichtung zur Herstellung von Kinderspielplätzen entfällt mit Wirkung vom 30.09.2025.

Die Neufassung der Bayerischen Bauordnung eröffnet die Möglichkeit durch eine kommunale Satzung („Spielplatzsatzung“) erneut eine Kinderspielplatzpflicht einzuführen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 3 BayBO n.F.).

Für den Erlass einer entsprechenden Spielplatzsatzung gelten folgende Rahmendaten:

- Verpflichtung möglich bei Errichtung von Gebäuden mit mehr als fünf Wohnungen.

- Spielplatz ist in angemessener Größe und Ausstattung zu errichten, auszustatten und zu unterhalten.

- Ein Recht zur Ablösung der Spielplatzpflicht kann gewährt werden. Bei Errichtung von Gebäuden, die dem Wohnen von Senioren und Studenten dienen ist ein Recht des Bauherrn auf Ablösung vorzusehen.

- Der Ablösebetrag darf je abzulösenden Spielplatz 5.000 € nicht überschreiten.

In der Sitzung des Umwelt-, Klima- und Verwaltungssenates vom 12.03.2025 wurde über diese Rechtsänderungen informiert und angekündigt, den Entwurf einer neuen Spielplatzsatzung vorzustellen.

Um eine gewisse Vereinheitlichung in Bayern zu erreichen und den Mitgliedsgemeinden und Städten die Einführung einer kommunalen Stellplatz- und Spielplatzpflicht zu erleichtern, hat der Bayerische Gemeindetag und der Bayerische Städtetag mit Schreiben vom 14.04.2025 Satzungsmuster zur Verfügung gestellt.

Um nicht der Intention des Landesgesetzgebers, welcher eine Entbürokratisierung anstrebt zuwiderzulaufen, wird vorgeschlagen, das Satzungsmuster mit den Mindestanforderungen zu übernehmen. Hierdurch verbliebe es in der praktischen Anwendung bei den bisherigen Rahmendaten. Allerdings greift, entgegen der bisherigen Rechtslage die Spielplatzpflicht künftig erst bei Errichtung von Gebäuden mit mehr als fünf Wohnungen, statt bisher mehr als drei Wohnungen.

Die Beschlussvorlage wurde vom Umwelt-, Klima- und Verwaltungssenat in der Sitzung am 04.06.2025 vorberatend behandelt und beschlossen.

Die Verwaltung schlägt dem Stadtrat vor, den Erlass der Satzung mit Wirkung vom 01.10.2025 zu beschließen.

zum Seitenanfang

12. Änderung der Richtlinie für die Zuwendung von Zuschüssen an Kindertageseinrichtungen in der Stadt Aschaffenburg

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. | SP-Nr. |

|

Stadtrat (Plenum)

|

11. Sitzung des Stadtrates (Plenum)

|

14.07.2025

|

ö

|

Beschließend

|

12 | |

.Beschlussvorschlag

I. Der Stadtrat beschließt die Anpassung der Richtlinie für die Zuwendungen von Zuschüssen an Kindertageseinrichtungen in der Stadt Aschaffenburg (Anlage).

II. Angaben zur Klimawirkung:

|

Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)

|

|

wenig klimarelevant

|

teilweise klimarelevant

|

sehr klimarelevant

|

|

[ x ] keine weiteren Angaben erforderlich

|

[ ] kurze Erläuterung in den Begründungen

|

[ ] ausführliche Erläuterung

in den Begründungen

|

Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten)

(Nationale Klimaschutz-Initiative - Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)

III. Angaben zu den Kosten:

|

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:

|

ja [ x ]

|

nein [ ]

|

|

Sofern Kosten entstehen:

|

|

|

|

Die Kosten sind im laufenden Haushaltsplan veranschlagt

|

ja [ ]

|

nein [ x ]

|

|

Es entstehen Folgekosten

|

ja [ x ]

|

nein [ ]

|

|

Häufigkeit der Folgekosten

|

einmalig

[ ]

|

wiederkehrend

[ x ]

|

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

In der Vergangenheit wurden durch das Garten- und Friedhofsamt den Kindertageseinrichtungen in unterschiedlicher Weise Sand bzw. Rindenmulch geliefert und der alte / verbrauchte Sand mitgenommen. Das Verteilen des Sandes erfolgte durch die Einrichtungen selbst. Das Garten- und Friedhofsamt kann die Lieferung und das Abholen nicht mehr übernehmen, da es zum einen personell nicht darstellbar ist und zum anderen durch die Abrufe zu unterschiedlichen Zeitpunkten dies nicht in regelhafte Abläufe eingetaktet werden kann. Das Garten- und Friedhofsamt sowie das Amt für Kinder, Jugend und Familie haben sich daher darauf verständigt, eine finanzielle Zuwendung von bis zu 1.000,-€ für Lieferung und Austausch von Sand wahlweise Rindenmulch alle zwei Jahre pro Einrichtung gegen Vorlage der Rechnung zu gewähren. Anstelle der Kosten für Sand bzw. Rindenmulch können auch alle zwei Jahre die Kosten für die erforderliche Baumbeschau mit bis zu 1.000,-€ bezuschusst werden. Die Kosten werden im Haushalt des Garten- und Friedhofsamtes abgebildet, da die Personalkosten für die Lieferung des Sandes entfallen.

Datenstand vom 10.07.2025 15:12 Uhr