Datum: 15.07.2025

Status: Einladung

Sitzungsort: Großer Sitzungssaal

Gremium: Planungs- und Verkehrssenat

Öffentliche Sitzung, 17:00 Uhr

Öffentliche Sitzung

zum Seitenanfang

1. Klärwerk: Erstellung eines Zukunftskonzeptes

- Bericht der Verwaltung

- Vorstellung des Konzeptes durch aquadrat ingenieure GmbH, Griesheim

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. | SP-Nr. |

|

Planungs- und Verkehrssenat

|

7. Sitzung des Planungs- und Verkehrssenates

|

15.07.2025

|

ö

|

Beschließend

|

1 | |

.Beschlussvorschlag

I.

- Der Bericht der Verwaltung zum Zukunftskonzept wird zur Kenntnis genommen.

- Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept zur Umsetzung und Finanzierung der erforderlichen Maßnahmen zu erarbeiten und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

II. Angaben zur Klimawirkung:

|

Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)

|

|

wenig klimarelevant

|

teilweise klimarelevant

|

sehr klimarelevant

|

|

[ x ] keine weiteren Angaben erforderlich

|

[ ] kurze Erläuterung in den Begründungen

|

[ ] ausführliche Erläuterung

in den Begründungen

|

Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten)

(Nationale Klimaschutz-Initiative - Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)

III. Angaben zu den Kosten:

|

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:

|

ja [ x ]

|

nein [ ]

|

|

Sofern Kosten entstehen:

|

|

|

|

Die Kosten sind im laufenden Haushaltsplan veranschlagt

|

ja [ x ]

|

nein [ ]

|

|

Es entstehen Folgekosten

|

ja [ ]

|

nein [ ]

|

|

Häufigkeit der Folgekosten

|

einmalig

[ ]

|

wiederkehrend

[ ]

|

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

- Sachstand und Anlass

Das Klärwerk Aschaffenburg hat eine Ausbaugröße von 200.000 Einwohnerwerten und verfügt klassisch über eine mechanisch/biologische Abwasserbehandlung. Das Abwasser kommt am Klärwerk im freien Gefälle an und durchfließt die Behandlungsstufen Rechen, Sandfang, Vorklärung und den ersten Teil der biologischen Stufe. Die biologisch/chemische Abwasser-reinigung besteht aus einer 2-stufigen Belebungsbecken-Kaskade mit simultaner Phosphor-elimination und vier Nachklärbecken. Hydraulisch angehoben wird das Abwasser einmal zwischen der ersten und zweiten Belebungsbeckenkaskade sowie ein zweites Mal vor den Nachklärbecken. Bei Regenwetter und bei Hochwasser wird der Kläranlagenablauf mit einem „Hochwasser-pumpwerk“ in den Main gehoben. Die Stabilisierung des Klärschlamms erfolgt in einer Faulungs-anlage mit drei Faulbehältern. Das Faulgas wird zur Strom- und Wärmeerzeugung in zwei BHKWs energetisch genutzt. Auf den Dächern der Betriebsgebäude sind PV-Anlagen installiert.

Das Klärwerk zeigt mittlerweile einen erhöhten Sanierungsbedarf auf. Die Bautechnik, aber auch die maschinen- und elektrotechnische Ausrüstung sind zum Teil stark in die Jahre gekommen. Um das Klärwerk in den kommenden Jahren zielgerichtet ertüchtigen und ggf. erweitern zu können, ist ein übergreifendes Zukunftskonzept erstellt worden.

Hinzu kommt, dass die europäische Kommunalabwasserrichtlinie in Kraft gesetzt wurde und sich daraus in den nächsten Jahren Verschärfungen hinsichtlich der Abwasserreinigung (weitergehende Nährstoffelimination, Spurenstoffelimination) sowie weitergehende Anforderungen an einen energieneutralen Kläranlagenbetrieb ergeben werden. Demnach wird sich die Situation bzgl. der Leistungsfähigkeit und der Effizienz des Klärwerks verschärfen.

Vor den genannten Hintergründen zeigt das hier vorgestellte Zukunftskonzept für das Klärwerk Aschaffenburg eine qualifizierte Beurteilung des mittel- bis langfristigen Investitionsbedarfs. Dabei soll zum einen die Leistungsfähigkeit durch Optimierungsmaßnahmen im Bestand und zum anderen ein Masterplan zur baulichen und verfahrenstechnischen Ertüchtigung und Erweiterung des Klärwerks vorgestellt werden.

Mit der Erstellung des Zukunftskonzeptes wurde im Mai 2024 das Ingenieurbüro aquadrat ingenieure beauftragt.

- Projektbeschreibung

Im Rahmen des Projekts erfolgte zunächst eine umfassende Grundlagenermittlung sowie die Auswertung der Betriebsdaten des Klärwerks. Darüber hinaus wurden gesetzliche Reinigungs-anforderungen mit der aktuellen Reinigungsleistung verglichen. Ergänzend erfolgte eine Analyse vorliegender Fachstudien weiterer externer Ingenieurbüros zu unterschiedlichen Anlagenteilen (z.B. Sanierung Faulung, Sanierung Regenbecken, Umbau Nachklärbecken, u.a.) sowie eine Auswertung der bestehenden Planunterlagen.

Aufbauend auf dieser Datenbasis wurde eine detaillierte Bestandsbeurteilung der bau- und verfahrenstechnischen Anlagenteile vorgenommen, wobei die vorhandenen Reserven und Defizite ermittelt wurden. Bewertet wurden die Altersstruktur (d.h. Abgleich des technischen Alters mit der theoretischen Nutzungsdauer), der bauliche Zustand sowie die Leistungsfähigkeit sämtlicher Behandlungsstufen und Einrichtungen wie Betriebsgebäuden und Wasseraufbereitungsanlagen des Klärwerks. Ergänzend wurden verfahrenstechnische Nachrechnungen durchgeführt und konzeptionelle Vorschläge für Sanierungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen erarbeitet.

Auch die elektrotechnischen Anlagen (Energieversorgung, Messtechnik, Automatisierung) wurden im Hinblick auf Betriebssicherheit, Normenkonformität und Ersatzteilverfügbarkeit beurteilt. Für alle Anlagengruppen werden Handlungsbedarfe identifiziert und erforderliche Maßnahmen beschrieben.

Abschließend wurde ein Masterplan zur Umsetzung des Zukunftskonzeptes entwickelt. Dieser umfasst eine Grobkostenschätzung, eine wirtschaftliche und fachliche Priorisierung der Maßnahmen sowie die Darstellung eines zukunftsfähigen Flächenkonzepts. Die Ergebnisse werden in Form eines Abschlussberichtes dokumentiert, der der Stadt Aschaffenburg im September 2025 zur Verfügung gestellt wird.

- Ergebnisse

Im Rahmen der detaillierten Untersuchung der Kläranlage wurde festgestellt, dass diese die geltenden gesetzlichen Anforderungen erfüllt, obwohl viele der Prozesse nach aktuellen Richtlinien nicht optimal dimensioniert sind und nicht dem Stand der Technik entsprechen.

Die Analyse der Altersstruktur der Kläranlage zeigt, dass ein wesentlicher Teil der Bau-, Maschinen- und Elektrotechnik veraltet ist. Daher müssen in allen drei Bereichen zahlreiche Prozesse saniert, erneuert und teilweise auch optimiert werden. So sind beispielsweise alle baulichen Anlagen (Bautechnik) seit über 30 Jahren in Betrieb, ein großer Teil davon sogar seit mehr als 50 Jahren.

Auf Grundlage dieser Analyse und in enger Zusammenarbeit mit dem Betriebspersonal des Klärwerks wurden insgesamt elf Maßnahmenpakete für das Zukunftskonzept definiert. Diese wurden in drei Prioritätsstufen eingeteilt: kurzfristig umzusetzende Maßnahmen (innerhalb der nächsten zwei Jahre), mittelfristige Maßnahmen (in einem Zeitraum von drei bis neun Jahren) und langfristige Maßnahmen (in zehn Jahren oder später).

Die Grobkostenschätzung basiert auf der Festlegung des Maßnahmenumfangs gemäß den entwickelten konzeptionellen Ansätzen, ohne dass eine detaillierte Planung vorliegt. Zur Kostenrecherche wurden Daten aus vergleichbaren Projekten herangezogen und durch Literaturwerte ergänzt. Auf dieser Grundlage wurde eine Grobabschätzung der Netto-Investitionskosten vorgenommen und mit Erfahrungswerten abgeglichen. Zur Ermittlung der Brutto-Investitionskosten wurden zusätzlich 20 % Baunebenkosten sowie 19 % Mehrwertsteuer berücksichtigt.

Damit wurde ein zeitlicher Investitionsplan bis zum Jahr 2040 entwickelt. Die Priorisierung der Projekte erfolgte auf Basis der Altersstruktur, der betrieblichen Erfordernisse, künftiger Reinigungsanforderungen sowie unter Berücksichtigung einer möglichst gleichmäßigen Kostenverteilung über die Jahre hinweg.

Die geschätzten Nettoinvestitionskosten belaufen sich auf knapp 100 Millionen Euro, während sich die Bruttokosten inklusiv Baunebenkosten auf etwas mehr als 142 Millionen Euro summieren.

In der als Anlage beigefügten Präsentation ist dargestellt, welche Maßnahmen im Klärwerk Aschaffenburg kurz- bis langfristig erforderlich sind und welcher Finanzbedarf dafür besteht.

Die hier dargestellten Ergebnisse werden im nächsten Schritt vom Ingenieurbüro aquadrat ingenieure in einem umfassenden Bericht dokumentiert.

Das bereits in der Planung befindliche Projekt „Ertüchtigung Hochwasserschutz Kläranlage Aschaffenburg“ und die Untersuchungen zur kommunalen Wärmeplanung sind nicht Bestandteil dieser Studie. Sie wurden jedoch bei der Erstellung der Studie Zukunftskonzept mitberücksichtigt.

- Weiteres Vorgehen

Die Fertigstellung der Studie zum Zukunftskonzept ist für September 2025 vorgesehen. Daran anschließend kann z.B. von Oktober 2025 bis Januar 2026 ein Finanzierungsplan erstellt werden, der auch die Auswirkungen auf die Abwassergebühren berücksichtigt (Beauftragung steht noch aus). Parallel dazu erfolgen die Abklärung von Refinanzierungsmöglichkeiten und potenziellen Zuwendungen. Der Bericht sowie die Beschlussfassung im Stadtrat können für das Jahr 2026 geplant werden.

zum Seitenanfang

2. VU/ISEK Innenstadt

Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange

- Vortrag: UmbauStadt GmbB

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. | SP-Nr. |

|

Planungs- und Verkehrssenat

|

7. Sitzung des Planungs- und Verkehrssenates

|

15.07.2025

|

ö

|

Beschließend

|

2 | |

.Beschlussvorschlag

I.

- Der Bericht der Verwaltung über die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit zu den vorbereitenden Untersuchungen (VU) mit integriertem städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) wird zur Kenntnis genommen.

- Der Abwägungsvorschlag wird zur Kenntnis genommen und die Abwägung beschlossen.

- Die vorbereitenden Untersuchungen (VU) mit integriertem städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) werden als perspektivischer Handlungsrahmen für die Ausarbeitung öffentlicher und privater Sanierungsprojekte beschlossen. Die einzelnen Sanierungsmaßnahmen sind vor einer Antragstellung zur Gewährung von Sanierungsmitteln bei der Regierung von Unterfranken zu konkretisieren und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

II. Angaben zur Klimawirkung:

|

Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)

|

|

wenig klimarelevant

|

teilweise klimarelevant

|

sehr klimarelevant

|

|

[ x ] keine weiteren Angaben erforderlich

|

[ ] kurze Erläuterung in den Begründungen

|

[ ] ausführliche Erläuterung

in den Begründungen

|

Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten)

(Nationale Klimaschutz-Initiative - Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)

III. Angaben zu den Kosten:

|

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:

|

ja [ ]

|

nein [ x ]

|

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

- Hintergrund

Der Stadtrat hat am 04.05.2021 im Planungs- und Verkehrssenat beschlossen, für die Sanierungsgebiete der Innenstadt Abschnitte 1 bis 6c ein neues integriertes Stadtentwicklungskonzept aufzustellen.

Hintergrund hierfür ist, dass zum Ende des Jahres 2025 die bestehenden Sanierungsgebiete nach 15 Jahren Laufzeit abgeschlossen und somit aufgehoben werden sollen. Das letzte ISEK zur Innenstadt stammt aus dem Jahr 2010. Gegen Ende der 15 Jahre, in denen einige Projekte zur Sanierung der Innenstadt umgesetzt wurden, zeichnet sich dennoch ab, dass die Ziele aus dem alten ISEK - gerade im Hinblick auf die Barrierefreiheit und die Verkehrsführung in der Innenstadt – noch nicht vollumfänglich umgesetzt werden konnten und daher das ISEK überarbeitet und weiterentwickelt werden musste.

Daher wurde im Frühjahr 2024 das Büro UmbauStadt aus Berlin mit der Durchführung der Vorbereitenden Untersuchungen (VU) und der Erstellung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) beauftragt.

Am 05.05.2025 hat der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, den Entwurf der Vorbereitenden Untersuchungen mit Integriertem Stadtentwicklungskonzept öffentlich auszulegen und somit die Öffentlichkeit sowie die an der Planung berührten Behörden und Träger sonstiger Belange an dem Entwurf zu beteiligen.

Die Auslegung fand von Montag, den 12.05.2025 bis einschl. Freitag, den 13.06.2025

statt. Nach Durchführung dieser Verfahrensschritte können nun die Vorbereitenden Untersuchungen mit integriertem Stadtentwicklungskonzept beschlossen werden.

Aufgrund von verwaltungsrechtlichen Abläufen erfolgt die Festsetzung der Sanierungssatzung in einem nächsten Schritt Anfang 2026.

- Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen

Alle eingegangenen Stellungnahmen sowie deren Abwägungsvorschlag liegen der Beschlussvorlage als Anlage bei.

Von den Beteiligten Behörden und Trägern sonstiger Belange gingen hauptsächlich Hinweise ein, welche die detaillierten Planungen und Ausführen genannter Maßnahmenvorschläge betreffen, die aus dem Maßnahmenkatalog entwickelt werden können. Welche der im ISEK genannten Vorschläge zur Umsetzung gelangen sowie deren jeweilige konkretisierte Planung wird zu einem späteren Zeitpunkt vom Stadtrat entschieden. Daher werden die genannten Hinweise im Rahmen der Abwägung zunächst nur zur Kenntnis genommen und im weiteren Planungsprozess berücksichtigt. Diese werden hier nicht einzeln aufgelistet. Sie können der Abwägungstabelle entnommen werden.

Stellungnahmen, welche konkret in das ISEK/VU eingeflossen sind bzw. gezielt beantwortet werden, sind hier noch einmal zusammengefasst (laufende Nummerierung gemäß Abwägungstabelle):

Nr. 16 Handwerkskammer für Unterfranken

Hinweis zur Förderung der produktiven Stadt in der Rolle des lokalen Handwerks wird beachtet und inhaltlich entsprechend auf S. 43, 64, 123 und 160 des ISEKs/ der VU aufgenommen. Weitere Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im weiteren Planungsverlauf berücksichtigt.

Nr. 24 Polizeiinspektion Aschaffenburg

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im weiteren Planungsverlauf berücksichtigt.

Hinsichtlich der Aussagen zu Maßnahmen der Verkehrsberuhigung unter 3. (z.B. Wermbachstraße) bezieht sich das ISEK/ die VU auf die verkehrlichen Untersuchungen im VEP (2023).

Nr. 38 Stadt Aschaffenburg: Garten- und Friedhofsamt (67)

Der Karlsplatz befindet sich in dem angrenzenden Sanierungsgebiet Nr. 8 für den Bereich Oberstadt und Mainufer.

Die Hinweise zu 4.4 Öffentlicher Raum und Grünflächen werden beachtet und inhaltlich entsprechend auf S. 68 in den ISEK Bericht/ die VU aufgenommen. Weitere Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Nr. 40 Stadt Aschaffenburg: Ordnungs- und Straßenverkehrsamt (32)

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im weiteren Planungsverlauf berücksichtigt. Hinsichtlich der Aussagen zu der Verkehrsführung bezieht sich das ISEK/ die VU auf die verkehrlichen Untersuchungen des VEPs (2023). Eine Darstellung der analysierten Grundlagen inkl. Darstellung der Stellplatzverteilung an ruhenden Verkehr wird auf S. 77 des ISEKs/ der VU verwiesen.

Nr. 47 Stadt Aschaffenburg: Tiefbauamt (66)

Hinweise zum Kapitel Energie und Klimaanpassung werden berücksichtigt und inhaltlich entsprechend übernommen. Zum Hinweis bzgl. des Kühruhgrabens, hier wird bisher im ISEK/ der VU noch kein konkreter Verlauf dargestellt. Der in der Stellungnahme geschilderte Verlauf wird nun übernommen. Wenn diese Anpassung noch nicht den exakten Verlauf darstellt, ist dies in zukünftigen Planungsschritten zu konkretisieren.

Nachtrag 20250606_Stellungnahme Tiefbauamt: Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im weiteren Planungsverlauf berücksichtigt.

Nr. 51 Stadt Aschaffenburg: Untere Denkmalschutzbehörde (60)

Einschätzungen zu den Sanierungsständen wurden für den gesamten Untersuchungsraum in Abstimmung mit der Stadt und von außen betrachtet eingeschätzt, selbstverständlich muss der tatsächliche Bauzustand bei konkreter Sanierungsabsicht der Einzelimmobilien fundiert geprüft werden.

Aus der Öffentlichkeit ging eine Stellungnahme ein, darin wurde u.a. die Frage gestellt, warum das Pompejanumsviertel nicht teil des Untersuchungsgebietes ist.

Die Stellungnahme wird wie folgt beantwortet:

Die Gebietskulisse kann im aktuellen Verfahren nicht um den gewünschten Bereich „Pompejanumviertel“ erweitert werden. Im Baugesetzbuch §136 (Abs2) werden städtebauliche Sanierungsmaßnahmen wie folgt beschrieben:

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Städtebauliche Missstände liegen vor, wenn

1. das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen auch unter Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung nicht entspricht oder

2. das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach seiner Lage und Funktion obliegen.

Diese Beschreibung trifft aktuell nicht auf das Pompejanumsviertel zu. Zudem ist nach §142 das Sanierungsgebiet so zu begrenzen, dass sich die Sanierung zweckmäßig durchführen lässt.

Aus diesen Gründen wird das Pompejanumsviertel bei der Ausweisung des Sanierungsgebietes Innenstadt nicht berücksichtigt.

Der Hinweis zu mangelnden Fußüberquerungen in dem Bereich Hanauer Straße, zwischen Kolpingstraße und Maximilianstraße wird bestätigt und muss im weiteren Planungsverlauf berücksichtigt werden.

Für die angedachte Aufwertung der Maximilianstraße sind wie beschrieben, die verkehrstechnischen und funktionalen Bedarfe im Vorfeld zu prüfen und durch Machbarkeitsstudien zu ermitteln (s. ISEK/ VU Bericht S. 126).

- Weiteres Vorgehen

Die Verwaltung empfiehlt dem Stadtrat, die Abwägung wie vorgeschlagen vorzunehmen und die VU/ISEK als perspektivischer Handlungsrahmen für die Ausarbeitung öffentlicher und privater Sanierungsprojekte zu beschließen. Auf dieser Grundlage können dann einzelne Maßnahmen weiterentwickelt und konkretisiert werden.

zum Seitenanfang

3. Änderungen im städtischen Busnetz

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. | SP-Nr. |

|

Planungs- und Verkehrssenat

|

7. Sitzung des Planungs- und Verkehrssenates

|

15.07.2025

|

ö

|

Beschließend

|

3 | |

.Beschlussvorschlag

I.

- Der Planungs- und Verkehrssenat nimmt die vorgeschlagenen Änderungen der Bedienung von Linie 1 und 5 zur Kenntnis.

- Der Planungs- und Verkehrssenat beschließt die Einrichtung einer Haltestelle in der bestehenden Wendeschleife am Obstkeller.

II. Angaben zur Klimawirkung:

|

Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)

|

|

wenig klimarelevant

|

teilweise klimarelevant

|

sehr klimarelevant

|

|

[ x ] keine weiteren Angaben erforderlich

|

[ ] kurze Erläuterung in den Begründungen

|

[ ] ausführliche Erläuterung

in den Begründungen

|

Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten)

(Nationale Klimaschutz-Initiative - Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)

III. Angaben zu den Kosten:

|

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:

|

ja [ x]

|

nein [ x ]

|

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Änderung Bedienung Linie 1:

Die städtische Buslinie 1 verbindet den Stadtteil Obernau und den Markt Sulzbach mit der Stadt Aschaffenburg. Hierbei bedient die Linie 1 stündlich das Gewerbegebiet in Obernau Bollenwald. Im Wechsel hierzu wird Sulzbach stündlich bedient. Weiterhin bedienen Mo-Fr in der Hauptverkehrszeit (HVZ) einzelne Fahrten nach bzw. von Sulzbach das Gewerbegebiet Bollenwald, allerdings mit der verkürzten Linienführung „über Röderäcker“, siehe folgende Abbildung.

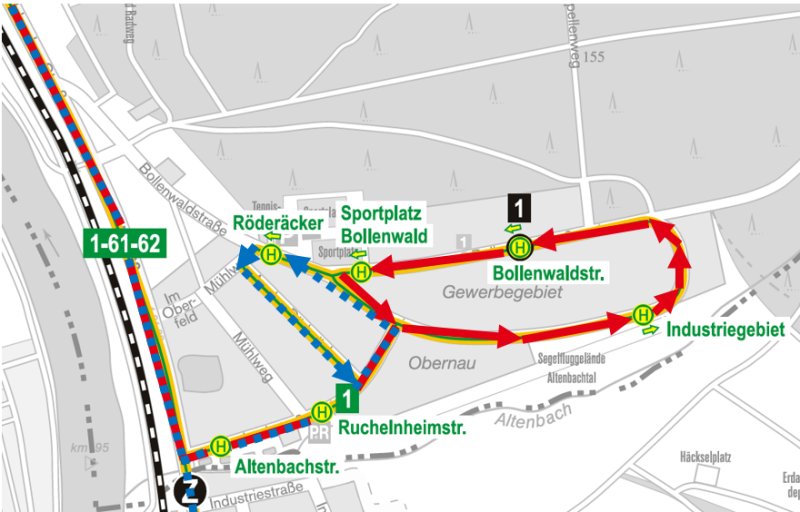

Aktuelle Linienführung der Linie 1 im Gewerbegebiet Bollenwald. Rot: regulärer Linienweg, blau gestrichelt: „Sulzbach über Röderäcker“, Quelle: Stadtwerke Aschaffenburg

Die Nachfrage für das Gewerbegebiet Obernau ist außerhalb der HVZ gering. Die Auswertungen des automatischen Fahrgastzählsystems (AFZS) ergaben Mo-Fr Fahrgastzahlen von nicht mehr als 26 Ein- und 24 Aussteigern pro Tag. Die höchsten Fahrgastzahlen wurden bei den Fahrten um 5.35 Uhr und 6.20 Uhr verzeichnet (jeweils ca. 5 Fahrgäste). Geringfügig besteht am späten Nachmittag Nachfrage für das Gewerbegebiet Bollenwald. Grundsätzlich ist die Nachfrage im Industriegebiet Bollenwald aber äußerst gering. Außerhalb der HVZ gibt es montags bis freitags kaum oder gar keine Fahrtenwünsche in das Industriegebiet Obernau. Oft verkehren Fahrten mit weniger als einem Ein- bzw. Aussteiger. Die Fahrtennachfrage samstags verhält sich mit max. 24 Ein- bzw. 28 Aussteigern am Tag ebenfalls gering. Sonntags wird das Gewerbegebiet nicht angefahren.

Die derzeitige Bedienung des Gewerbegebietes Bollenwald bedeutet eine zusätzliche Fahrleistung von ca. 29 000 km pro Jahr. Dies entspricht der Fahrtstrecke von der letzten Haltestelle in Obernau (Am Waldrand) ins Gewerbegebiet Bollenwald und zurück. Aus Sicht der Verwaltung sowie aus Sicht eines externen Büros (Liniennetzgutachten der Firma ioki), sollte der Betrieb der Linie 1 optimiert werden. Hierfür gibt es verschiedene Denkansätze, die nachstehend erläutert werden.

Änderung Bedienung Gewerbegebiet Bollenwald:

Die Fahrten von 8.15 Uhr bis 12.15 Uhr (Abfahrtszeit ab ROB) sowie die Fahrten um 18.15 Uhr und 20.00 Uhr sollten nicht mehr das Gewerbegebiet Bollenwald anfahren und durch AST ersetzt werden. Samstags sollten die Fahrten von 06.00 Uhr bis 08.00 Uhr auch auf eine Bedienung durch AST umgestellt werden. Das AST verkehrt dann auf dem Linienweg der Linie 1. Um Parallelverkehre zu vermeiden, muss der Ein- bzw. Ausstieg im Gewerbegebiet Bollenwald sein. Die Bedienung des Gewerbegebietes in den HVZ sollte wie bisher beibehalten werden. Die Bedienung durch den Sulzbacher Bus („über Röderäcker“) sollte dabei jedoch entfallen, da pro Fahrt weniger als ein Fahrgast pro Fahrt im Gewerbegebiet ein- bzw. aussteigt und aufgrund der Fahrzeitverlängerung Nachteile für die übrigen Fahrgäste entstehen (längere Reisezeit, Anschlussverluste).

Fahrzeitenverkürzung durch Linienweg über Bollenwaldstraße:

Um die Fahrzeiten für den Fahrgast zu verkürzen und die Anschlüsse zu verbessern, empfiehlt ioki, den Linienweg der Linie 1 im Gewerbegebiet anzupassen. Dieser Linienweg gilt für die Busse, welche in der HVZ noch das Gewerbegebiet bedienen. Dabei ist zu prüfen, ob die Bollenwaldstraße für den ÖPNV freigegeben werden kann.

Die Liniennetzkonzeption von ioki schlägt vor, die Linie 1 über die Altenbachstraße in das Gewerbegebiet hinein und über die Bollenwaldstraße wieder hinaus in Richtung Obernau zu führen (siehe nachfolgende Skizze Variante 1). Daneben wird eine weitere Verkürzung des Fahrtwegs innerhalb des Gewerbegebietes angeregt. Dabei würden die Haltestellen Industriegebiet, Bollenwaldstr. sowie Sportplatz Bollenwald ausgelassen und stattdessen die Haltestelle Röderäcker bedient werden.

Variante 1 (ioki): Befahrung Bollenwaldstraße in der HVZ über Röderäcker, Quelle: Stadtwerke Aschaffenburg

Als Alternative dazu hat die Verwaltung Variante 2 entwickelt, bei der die in Variante 1 ausgelassenen Haltestellen weiterhin bedient würden. Die Haltestelle Bollenwaldstr. ist Mo-Fr die am stärksten frequentierte Haltestelle im Gewerbegebiet (täglich 8 Ein- und 11 Aussteiger) und sollte daher nicht entfallen. Zudem ist an der Haltestelle Bollenwaldstr. eine Wartehalle mit Sitzgelegenheit vorhanden, an der Haltestelle Röderäcker dagegen nicht. Wie bei Variante 1 wird auch bei Variante 2 die Linie 1 stadteinwärts über die Bollenwaldstraße geführt (siehe nachfolgende Abbildung Variante 2).

Variante 2 (Verwaltung): Befahrung Bollenwaldstraße mit Gewerbegebiet in HVZ, Quelle: Stadtwerke Aschaffenburg

Die Öffnung der Bollenwaldstraße für den ÖPNV wurde seitens der Verwaltung geprüft und kann aufgrund der Funktion als Wirtschaftsweg mit Tonnagebeschränkung (2,5 t), dem Straßenaufbau, den größeren baulichen Anpassungen im Bereich der St 2309 nicht weiterverfolgt werden. Die spitze Zufahrt zur St 2309 birgt insbesondere bei Abbiegevorgängen ein erhebliches Gefahrenpotential. Aufgrund schlechter Sichtbeziehungen ist das Rechtsabbiegen in die St 2309 problematisch und gefährlich.

Selbst bei einer Befahrung in die Gegenrichtung ist das Linksabbiegen in die Bollenwaldstraße durch den Gegenverkehr auf der St 2309, insbesondere im Berufsverkehr, problematisch und kann zu Verspätungen und Auffahrunfällen führen. Der Kreuzungsbereich Bollenwaldstraße/St 2309 müsste für die Nutzung des ÖPNV in jedem Fall zwingend umgebaut werden. Eine Umsetzung der Varianten 1 und 2 kann nicht empfohlen werden.

Für die Bedienung des Gewerbegebietes in der HVZ empfiehlt die Verwaltung daher, Mo-Fr den bisherigen Linienweg beizubehalten (über die Haltestellen Industriegebiet und Bollenwaldstraße). An Samstagen zeigt sich jedoch eine veränderte Nachfrage. Hier liegt der Schwerpunkt auf den Haltestellen Altenbachstr. und Ruchelnheimstr. (zusammen 75% der Fahrgäste), und die Haltestelle Bollenwaldstr. spielt kaum eine Rolle. Daher schlägt die Verwaltung an Samstagen eine Verkürzung des Linienweges vor (über Röderäcker, siehe nachfolgende Skizze).

Vorschlag Verwaltung: Linienführung Gewerbegebiet an Samstagen in der HVZ, Quelle Stadtwerke Aschaffenburg

Wendeschleife am Obstkeller:

Zukünftig endet bzw. beginnt außerhalb der HVZ die Rückfahrt an der Haltestelle Am Waldrand. Dies bedeutet, dass der Bus für die Rückfahrt nach Aschaffenburg wenden muss. Ein Wendevorgang an der Haltestelle Am Waldrand ist nicht möglich. Daher muss zum Wenden auf einen anderen Ort zurückgegriffen werden.

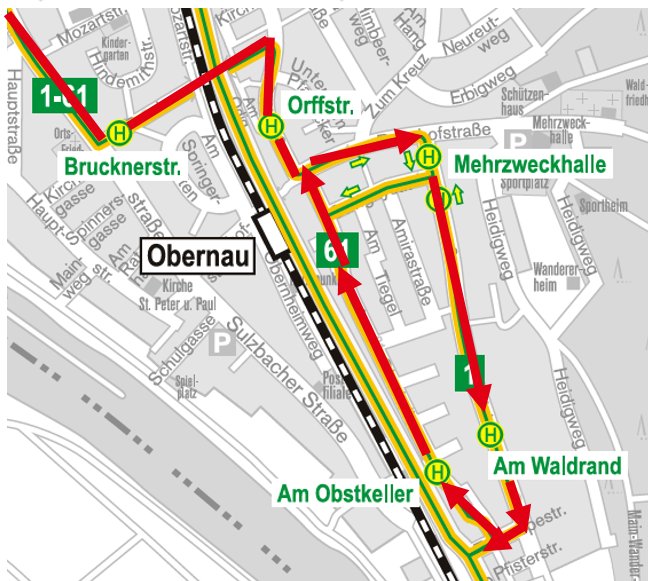

Verwaltung und ioki haben sich mit der Optimierung der Linienführung auseinandergesetzt und verschiedene Lösungsansätze geprüft. Ioki schlägt eine Rückführung über die bestehende Haltestelle Am Obstkeller vor (siehe nachfolgende Skizze). Diese wird bereits von Buslinie 61 angefahren. Diese Linienführung wäre zwar der kürzeste Weg, ist aber für die Fahrgäste unübersichtlich. Auch die Darstellung im Fahrplan gestaltet sich bei dieser Linienführung als

schwer vermittelbar.

Vorschlag ioki: Linienführung Obernau außerhalb HVZ, Quelle Stadtwerke Aschaffenburg

Für die Haltestellen Mehrzweckhalle und Am Waldrand würden uneinheitliche Linienwege entstehen. Fahrgäste, welche ab diesen Haltestellen in Richtung Aschaffenburg fahren wollen, müssten entweder an den Haltestellen in Fahrtrichtung stadteinwärts oder an den Haltestellen stadtauswärts einsteigen, je nach dem, woher der Bus kommt. Die Busse, welche aus dem Gewerbegebiet oder Sulzbach kommen, bedienen wie bisher die Haltestellen stadteinwärts. Die Busse jedoch, welche am Waldrand enden, bedienen nur die Haltestellen stadtauswärts.

Weiterhin gibt es keine richtige Endhaltestelle, sodass der Bus nach seiner Ankunft sofort weiterfahren muss. Auch auf eine optimierte Fahrplangestaltung kann bei Umsetzung dieser Linienführung keine Rücksicht genommen werden, da keine zeitlichen Puffer geschaffen werden können. Aufgrund des fehlenden Zeitpuffers kann es ggf. zu parallelen Rückfahrten kommen, d.h. zu einem geringen zeitlichen Versatz zu den Rückfahrten des Sulzbacher Busses bzw. zur Linie 61.

Die Verwaltung sieht von diesem Lösungsansatz ab und verfolgt diese Linienführung aus o. a. Kriterien nicht weiter.

Alternativ schlägt die Verwaltung vor, an der Wendeschleife am Obstkeller zu wenden und dort eine Haltestelle einzurichten, um den Wendevorgang in den Linienweg zu integrieren (siehe nachfolgende Skizze). Damit wäre das Wohngebiet am Obstkeller nun auch für Fahrgäste der Linie 1 mit einer zusätzlichen Haltestelle mehr erschlossen. In diesem Zuge könnte die bereits erwähnte Haltestelle (Linie 61) Am Obstkeller verlegt werden. Busse der Linie 1, welche aus Sulzbach oder dem Gewerbegebiet Bollenwald kommen, bedienen die Haltestelle Obstkeller nicht. Anhand von Probefahrten und Schleppkurvennachweisen wurde dieser Vorschlag von der Verwaltung betrieblich und straßengeometrisch geprüft und als umsetzbar bewertet.

Vorschlag Verwaltung: Linienführung Obernau mit Endhaltestelle am Obstkeller, Quelle Stadtwerke Aschaffenburg

Mit der Einrichtung einer Endhaltestelle am Obstkeller hätte der Fahrgast in beiden Fahrtrichtungen einheitliche Ein- und Ausstiege, was übersichtlich und einprägend ist. Durch die Einrichtung eines Endhaltepunktes besteht auch die Möglichkeit einer besseren Fahrplanausgestaltung, da Zeitpuffer eingeplant werden können.

Folgende Tabelle gibt zu den vorgeschlagenen Änderungen der Linie 1 eine kurze Übersicht.

|

Maßnahme Mo - Fr

|

Auswirkung

|

|

Kürzung von 7 Fahrten bis Am Waldrand:

08:15 Uhr, 09:15 Uhr, 10:15 Uhr, 11:15 Uhr, 12:15 Uhr, 18:15 Uhr und 20:00 Uhr. Ersatz durch AST!

Die Busse wenden an der Wendeschleife am Obstkeller.

|

Ersparnis 8.800 km/Jahr

|

|

Keine Bedienung des Gewerbegebietes durch Sulzbacher Bus (Fahrten „über Röderäcker“, 3 Fahrten). Ersatz durch AST

|

Ersparnis 1.125 km/Jahr

Einheitliche Fahrzeiten für den Sulzbacher Bus.

|

|

Einrichtung Endhaltestelle Obstkeller in Wendeschleife,- Anfahrt außerhalb der HVZ (keine Anfahrt von Bussen aus Sulzbach bzw. Bollenwald)

|

Einrichtung einer Endhaltestelle.

|

|

Maßnahme Samstag

|

Auswirkung

|

|

Kürzung von 3 Fahrten bis Am Waldrand: 06:00 Uhr, 07:00 Uhr und 08:00 Uhr. Ersatz durch AST!

Die Busse wenden an der Wendeschleife am Obstkeller.

|

Ersparnis 800 km/Jahr

|

|

Die restlichen Fahrten (10 Fahrten) fahren im Gewerbegebiet den verkürzten Fahrweg „über Röderäcker“

|

Ersparnis 600 km/Jahr

|

Die Verkürzung des Fahrtweges und damit der Fahrzeit bringt für die Fahrgäste eine Verbesserung der Anschlussbeziehungen und eine höhere Fahrplanstabilität. Zudem können am zentralen Verknüpfungspunkt ROB Pufferzeiten eingerichtet werden, welche die Umläufe entzerren und das Fahrpersonal entlasten.

Änderung Bedienung Linie 5:

Die städtische Buslinie 5 verkehrt in der Relation Hbf/ROB - Schweinheim – Gailbach – Dörrmorsbach. In Dörrmorsbach wird die Linie 5 Mo-Fr zweimal täglich an die ebenfalls städtische Linie 16 angebunden, sodass eine Fahrtbeziehung Hbf/ROB - Gailbach - Dörrmorsbach – Grünmorsbach - Haibach – Klinikum – Hbf/ROB und zurück entsteht.

Nachfrage in Dörrmorsbach

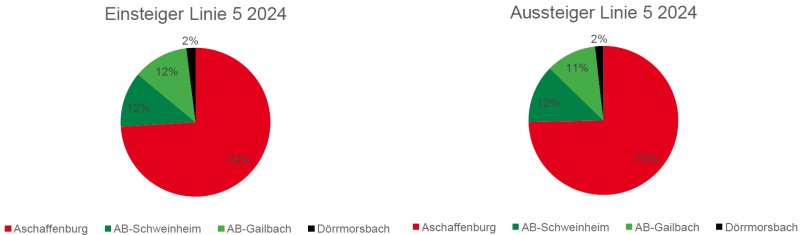

Die Linie 5 weist im Innenstadtbereich, in Schweinheim und in Gailbach eine hohe Fahrgastnachfrage auf. Eine Auswertung der Fahrgastzahlen ergab Mo-Fr in Dörrmorsbach max. 30 aussteigende Fahrgäste und max. 34 einsteigende Fahrgäste pro Tag. Samstags steigen in Dörrmorsbach ca. 21 Fahrgäste ein- und aus, sonntags ca. 9 Fahrgäste. Bei vielen Fahrten sitzt zwischen Gailbach und Dörrmorsbach im Durchschnitt weniger als 1 Fahrgast im Bus. Einige Fahrten verkehren in diesem Abschnitt sogar unbesetzt. Prozentual gesehen steigen ca. 2 % der Fahrgäste in Dörrmorsbach ein oder aus. Die Fahrtstrecke zwischen Gailbach und Dörrmorsbach beträgt aber 13 % der gesamten Fahrleistung auf der Linie 5. Folgende Abbildung zeigt die prozentuale Verteilung der Fahrgäste auf Linie 5.

Prozentuales Fahrgastaufkommen Linie 5, Quelle Stadtwerke Aschaffenburg

Durchbindung Stadtbuslinien 5 und 16:

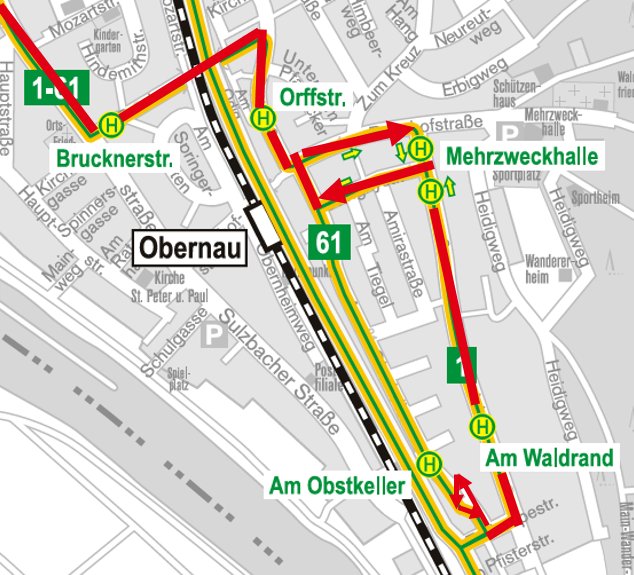

Die Stadtbuslinie 16 wird Mo-Fr mit 2 Fahrten pro Richtung bis nach Dörrmorsbach verlängert und dort an die Linie 5 gekoppelt. Alle anderen Fahrten der Linie 16 enden in Grünmorsbach und fahren von dort auf dem gleichen Weg zurück nach Aschaffenburg (siehe nachfolgende Darstellung).

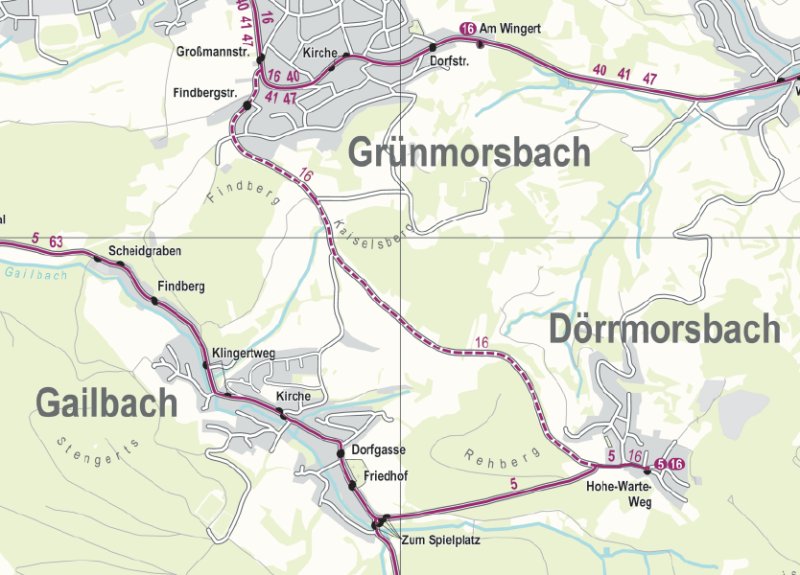

Linienführung der Linien 5 und 16 im Bereich Grünmorsbach/Dörrmorsbach/Gailbach, Quelle Stadtwerke Aschaffenburg

Die Auswertung der Fahrgastzahlen zwischen Dörrmorsbach und Grünmorsbach ergab max. 8-12 Fahrgäste auf allen angebotenen Fahrten. Im Mittel erfasste das AFZS ein Fahrgastaufkommen von 4-5 Fahrgästen zwischen Dörrmorsbach und Grünmorsbach. Hierbei waren die Busse nach der Ankunft in Dörrmorsbach immer unbesetzt, d.h. alle Fahrgäste sind in Dörrmorsbach ausgestiegen und nicht mit der jeweils anderen Linie weitergefahren. Zwischen den Linien 5 und 16 verkehren also keine Fahrgäste. Der ursprüngliche Gedanke, den Stadtteil Gailbach ohne Umweg über die Stadt an das Klinikum anzubinden, findet keinerlei Beachtung. Auch für diese Verbindung gab es keinen Fahrgast. Es handelt sich demnach ausschließlich um Schülerverkehr des Landkreises. Die Durchbindung zwischen den Linien 5 und 16 verursacht jährlich eine Fahrleistung von ca. 4200 km (bei 1000 Fahrten), wovon die Hälfte der Fahrten unbesetzt verkehrt. Dies ist der jeweiligen Lastrichtung im Schülerverkehr geschuldet.

Aufgrund der Durchbindung und der damit verbundenen längeren Fahrzeit fahren die betroffenen Fahrten beider Linien früher als die übrigen Fahrten am ROB ab. Die Konsequenz für die Fahrgäste sind uneinheitliche Abfahrtszeiten und Anschlussverluste aufgrund der vorgezogenen Abfahrten.

Problem Wendeschleife Dörrmorsbach:

Ein großes Problem stellt der Wendevorgang in Dörrmorsbach dar. Die Busse beschädigen beim Wenden Einbauten und Gehweganlagen. Die Busse bleiben teilweise an Grundstücksmauern hängen, worüber zahlreiche Beschwerden von Anwohnern bei den Verkehrsbetrieben gemeldet werden. Das Überfahren der Gehwege führt zu Gehwegschäden und im Winter zu glatten Fußgängeranlagen und Eisglätte. Dies löst stets Beschwerden von Anwohnern und Fußgängern aus. Die neuen Busse benötigen aufgrund der Niederflurtechnik mehr Platz zum Wenden, als dies bei den alten Bussen der Fall war.

Gelenkbuseinsatz

Im weiteren Konflikt steht aufgrund der hohen Fahrgastauslastung die dringliche Notwendigkeit des Einsatzes von Gelenkbussen. Insbesondere im Bereich der Würzburger Straße und in Schweinheim unterliegen die Fahrten einem hohen Fahrgastaufkommen und einer hohen Auslastung, was den Einsatz von Gelenkbussen erforderlich macht. Dies ist insbesondere samstags der Fall. Der Einsatz von Gelenkbussen ist aber aufgrund der benötigten Wenderadien im Endpunkt Dörrmorsbach und der Parksituation am Linienweg (siehe nächster Punkt) nicht möglich. Dies senkt den Fahrgastkomfort ganz erheblich, da überfüllte Busse als unangenehm empfunden werden. Außerdem schafft der Einsatz von Gelenkbussen auch Kapazitätsreserven für Fahrgäste mit Rollator oder Kinderwagen.

Problem ruhender Verkehr Schweinheim:

Um einen störungsfreien Betrieb auf der Linie 5 zu gewährleisten, müssen der ruhende Verkehr in der Rotwasserstraße sowie der Gailbacher Straße neu geordnet bzw. Falschparker geahndet werden. Derzeit ist ein Durchkommen mit Gelenkbussen aufgrund falsch parkender Fahrzeuge nicht möglich. Dadurch bedingte Wartezeiten führen zu Verzögerungen im Fahrplan.

Diese Problematik wird bereits von der Verwaltung mit der Neuordnung des ruhenden Verkehres (siehe hierzu Beschlussvorlagen vom 11.03.2025 und 15.07.2025) behoben. Eine Umsetzung der Neuordnung muss noch in 2025 erfolgen, um die Fahrplanänderungen in 2026 umsetzen zu können.

Vorschlag

Abschließend schlägt die Verwaltung vor, Dörrmorsbach nicht mehr mit den städtischen Bussen zu bedienen. Die Busse der Linie 5 sollen am Spielplatz Gailbach enden bzw. abfahren. Dies spart pro Jahr ca. 30.000 km. Für Fahrgäste besteht die Möglichkeit auf dem Linienweg der Linie 5 mittels AST weiterhin nach Dörrmorsbach zu gelangen. Voraussetzung hierfür ist der Ein- bzw. Ausstieg in Dörrmorsbach.

Die Durchbindung der Linie 5 auf die Linie 16 wird aufgrund voranstehender Ausführungen eingestellt. Die Schulbusse zum/vom Schulzentrum in Aschaffenburg sowie zwei Verstärkerfahrten morgens an Schultagen von Dörrmorsbach nach Aschaffenburg verkehren weiterhin. Der Schülerverkehr im Landkreis muss von der Gemeinde Haibach mit dem Landkreis Aschaffenburg organisiert werden.

Die seit 01.03.2025 in der HVZ angepassten Streckenfahrzeiten werden beibehalten. Die Fahrzeitausweitung hat aufgrund der verlängerten Umlaufzeit zu ungünstigen Anschlussbeziehungen am Hbf/ROB geführt. Mit Linienende in Gailbach und der damit kürzeren Fahrzeit können die alten, günstigeren Anschlussbeziehungen wiederhergestellt und die derzeit ungünstigen Anschlussbeziehungen rückgängig gemacht werden.

zum Seitenanfang

4. Gehwegparken

Zwischenbericht zu den Bürgergesprächen

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. | SP-Nr. |

|

Planungs- und Verkehrssenat

|

7. Sitzung des Planungs- und Verkehrssenates

|

15.07.2025

|

ö

|

Beschließend

|

4 | |

.Beschlussvorschlag

I. Der Planungs- und Verkehrssenat nimmt den Bericht der Verwaltung zu den bisherigen Bürgergesprächen in Sachen Gehwegparken zur Kenntnis.

II. Angaben zur Klimawirkung:

|

Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)

|

|

wenig klimarelevant

|

teilweise klimarelevant

|

sehr klimarelevant

|

|

[ x ] keine weiteren Angaben erforderlich

|

[ ] kurze Erläuterung in den Begründungen

|

[ ] ausführliche Erläuterung

in den Begründungen

|

Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten)

(Nationale Klimaschutz-Initiative - Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)

III. Angaben zu den Kosten:

|

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:

|

ja [ ]

|

nein [ x ]

|

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Sachstand

Die Verwaltung hat das Thema „Gehwegparken“ nach der Bürgerversammlung vom 16.10.2023 aufgenommen. Am 16.01.2024 wurde im Planungs- und Verkehrssenat Grundzüge für das zukünftige Gehwegparken dargestellt.

Folgende Beschlüsse wurden dabei gefasst:

- Der Planungs- und Verkehrssenat nimmt den Bericht der Verwaltung zum Gehwegparken in Aschaffenburg zur Kenntnis.

- Die Stadtverwaltung wird beauftragt bis Ende 2024, ein Konzept zur Änderung der bisherigen Regelungspraxis zum Gehwegparken zu erarbeiten und dem Planungs- und Verkehrssenat vorzulegen. Hierbei dient das „Karlsruher Modell“ als inhaltliche Vorlage, jedoch mit der Vorgabe 1,80 m Mindestbreite.

- Die Änderungen der Regelungspraxis sind straßenbezogen unter Beteiligung der Anlieger zu erarbeiten.

Nach entsprechendem Beschluss im Stadtrat wurde seitens der Verwaltung eine gesamtstädtische Übersicht des Gehwegparkens sowie eine Handlungsempfehlung erarbeitet und im Planungs- und Verkehrssenat am 03.12.2024 vorgestellt.

Folgende Beschlüsse wurden hierbei gefasst:

- Gehwege sind im Regelfall für Fußgänger freizuhalten. Ausnahmen und eine Freigabe des Gehwegparkens sind ausschließlich bei hohem Parkdruck vorzusehen. Die erforderlichen Mindestbreiten von Gehwegen (> 1,8 m im Regelfall, > 1,6 m im begründeten Ausnahmefall) sind einzuhalten.

- Die freigegebenen Bereiche sind zukünftig immer durch Markierung und Beschilderung deutlich erkennbar auszuweisen.

- Eine Änderung der bestehenden Parkpraxis ist abschnittsweise umzusetzen. Eine Anwohnerbeteiligung ist vorab durchzuführen. Über die Art der Beteiligung entscheidet die Verwaltung im Einzelfall. Die Umsetzung der Planungen zu den einzelnen Straßenabschnitten beschließt der PVS.

- Der PVS beschließt die Empfehlung zur Priorisierung von Straßenabschnitten und die Bearbeitung der vorgeschlagenen Abschnitte.

Rückblick zu den ersten Vor-Ort-Terminen und Anwohnergesprächen

Die Planungen an den Straßenzügen wurden dementsprechend durchgeführt.

Bis jetzt haben vier Vor-Ort-Termine stattgefunden. Diese waren am 13.05.2025 in der Glattbacher Straße, am 20.05.2025 in der Rotäckerstraße, am 23.06.2025 in der Müllerstraße / Burchardtstraße und am 01.07.2025 in der Bergstraße.

In der Glattbacher Straße waren lediglich 6 Anwohnerinnen und Anwohner erschienen. Das Stimmungsbild war positiv, die Anwesenden unterstützen die vorgeschlagene Planung vollumfänglich. Diese sieht allerdings auch nur eine minimale Änderung die der Anzahl legaler Parkstände vor. Die Anwesenden bestätigten die vorherrschende Problemlage und begrüßten, dass sich die Stadt Aschaffenburg der Problemlage des Falschparkens annimmt. Die empfohlenen Änderungen wurden bestätigt. Es wurde auf die Notwendigkeit zur Ausbesserung der schlechten Oberflächenqualität hingewiesen und auf den schlechten Ausbauzustand südlich der Schillerstraße. Außerdem wurden Bedenken geäußert, ob die Neu-Markierung als Fahrradstraße ausreichen wird, um zukünftig ein Falschparken zu hindern.

Zu dem Vor-Ort-Termin in der Rotäckerstraße haben sich 16 Anwohnerinnen und Anwohner eingefunden. Hierbei gab es unterschiedliche Meinungen zu der Vorplanung in der Straße. Neben einigen wenigen Befürworter der Maßnahme gab es auch Bürgerinnen und Bürger, die zum einen kein Verständnis für die 1,80 m Restgehwegbreite hatten sowie zum anderen nicht verstehen konnten, wieso die Rotäckerstraße überhaupt ausgewählt wurde als Straße mit Priorität. Die Vorplanung wurde nach Bürgerhinweisen leicht abgeändert, da die geplanten Parkstände vor Hausnummer 2 und 4 aufgrund dort befindlicher Garageneinfahrten nicht möglich sind. Zudem gab es Meinungen, dass die 2024 durchgeführten Änderungen in der Gailbacher Straße negative Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit hatte.

Der Vor-Ort-Termin in der Müller- und Burchardtstraße war mit 27 Anwohnenden der bisher am stärksten besuchte Termin. Hierbei kam es aufgrund des hohen Parkdrucks und der Rücknahme bislang angeordneter Parkstände erwartungsgemäß zu höheren Beschwerden aufgrund der Vorplanung, da die legalen Parkmöglichkeiten in etwa halb so viele Abstellmöglichkeiten realisieren als die bisherige Praxis. Zudem wurde die Verwaltung darauf aufmerksam gemacht, dass die Asphaltdecke (insbesondere in der Müllerstraße) in einem sehr schlechten Zustand sei, was ein Befahren mit Rollstuhl oder Kinderwagen sehr erschwert.

Trotz des Unmutes hatten die Bürgerinnen und Bürger jedoch auch Verständnis für die Problematik, insbesondere hinsichtlich der Befahrbarkeit der Straße durch den ÖPNV.

Trotz längeren Gesprächen sowie zahlreichen hilfreichen Hinweisen der Anwohnenden zur allgemeinen Situation der Straße, konnte an diesem Vor-Ort-Termin keine abschließende Einigung erzielt werden. Es wurde sich darauf verständigt, dass das Stimmungsbild des Termins dem Planungs- und Verkehrssenat übermittelt wird und im Anschluss mit den Anwohnenden sowie den Hausbesitzern bei einer weiteren Veranstaltung vor Ort die Möglichkeiten besprochen werden soll.

Das Bürgergespräch am in der Bergstraße war mit rund 30 Anwohnenden und Stadträten ebenfalls sehr gut besucht. Auch hier wurde der Wunsch geäußert, zukünftig auch die Eigentümer anzuschreiben und zu beteiligen nicht nur die Anwohnenden per Posteinwurf vor Ort. In der Bergstraße sieht die aktuelle Vorplanung wegen sehr breiter Gehwege auch vor, Teile der Gehwege zum Parken zu nutzen. Dennoch ergibt die Vorplanung im Vergleich zur aktuell gängigen Parkpraxis wesentlich weniger legale Stellplätze durch einseitiges Parken. Auch hier wurde die erforderliche Breitenvorgabe des Restgehweges von mindestens 180 cm kritisiert. Die alte Markierung mit rund 140 bis 150 cm Restbreite sei völlig ausreichend und konfliktfrei für Fußgänger gewesen und beidseitiges Parken ermöglicht. Dies geschieht allerdings zu Lasten des Buslinienbetriebes, weil ein gegenseitiges Passieren bei Gegenverkehr nur durch Warten und Ausweichen in Lücken möglich ist.

Fazit

Bevor die Vorplanungen in weiteren Straßenabschnitten vorgestellt und mit den Bürgerinnen und Bürgern besprochen werden, erscheint auf Basis der bisherigen Erfahrungen ein Austausch mit dem Planungs- und Verkehrssenat sinnvoll. Die teilweise vorhandenen, alten markierten Restbreiten von weniger als 150 cm werden vielfach genannt, ebenso der Wert von 150 cm selbst. Das Karlsruher Modell sieht eine Mindestbreite von 160 cm vor. Diese Abweichungen von der Vorgabe von 180 cm können im Einzelfall entscheidende Zentimeter bedeuten, um zumindest in Teilbereichen von Straßen je nach verfügbarer Gesamtbreite auch beidseitiges Parken ermöglichen.

Die Verwaltung möchte für das weitere Verfahren eine Rücksprache mit dem Planungs- und Verkehrssenat durchführen, um auf breiter gemeinsamer Basis die Handlungsspielräume bzw. strikt zu interpretierende Vorgaben der Verwaltung im Rahmen der Planung und der Bürgergespräche abzustimmen.

zum Seitenanfang

5. Tarifanpassung 12 €-Ticket

|

Gremium

|

Sitzung

|

Sitzungsdatum

|

ö / nö

|

Beratungstyp

|

TOP-Nr. | SP-Nr. |

|

Planungs- und Verkehrssenat

|

7. Sitzung des Planungs- und Verkehrssenates

|

15.07.2025

|

ö

|

Beschließend

|

5 | |

.Beschlussvorschlag

I.

- Die Erläuterungen zum 12 €-Ticket werden vom Planungs- und Verkehrssenat zur Kenntnis genommen.

- Der kurzfristigen Anhebung des 12 €-Tickets auf 18 € sowie einer dynamischen Preisanpassung werden zugestimmt.

II. Angaben zur Klimawirkung:

|

Bewertung - jeweils Mehrung oder Minderung der Treibhausgase (THG)

|

|

wenig klimarelevant

|

teilweise klimarelevant

|

sehr klimarelevant

|

|

[ x ] keine weiteren Angaben erforderlich

|

[ ] kurze Erläuterung in den Begründungen

|

[ ] ausführliche Erläuterung

in den Begründungen

|

Bewertungsschema nach KÖP (Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten)

(Nationale Klimaschutz-Initiative - Klimabündnis / ifeu-Heidelberg / BMU)

III. Angaben zu den Kosten:

|

Durch den Vollzug dieses Beschlusses entstehen Kosten:

|

ja [ ]

|

nein [ x ]

|

.Begründung / Sachverhalt zum Zeitpunkt der Sitzungseinladung.

Die Stadt Aschaffenburg bzw. die Verkehrsunternehmen der VAB (Verkehrsgemeinschaft am bayrischen Untermain) bietet Fahrgästen des ÖPNV verschiedene vergünstigte Fahrkarten an, die preislich unterhalb des genehmigten Normaltarifes liegen. Die Stadt Aschaffenburg als Aufgabenträger des städtischen ÖPNV gleicht die Höhe des Differenzbetrages zum gängigen Tarif dem Verkehrsunternehmen aus. Die Verkehrsunternehmen und die Aufgabenträger haben hierfür eine Allgemeine Vorschrift erstellt, in der die Ausgleichsmodalitäten vertraglich geregelt sind.

Bei Betrachtung der verschiedenen Sondertarife und deren Ausgleichszahlungen sind die Kosten seit dem Schuljahresbeginn im Herbst 2021 beim eingeführten 12 € - Ticket permanent gestiegen.

Zum 01.09.2022 wurde das 12 € - Ticket erweitert. Die Aufhebung der Altersbeschränkung von 16 Jahren sowie die Erweiterung des Nutzerkreises auf die Auszubildenden verstärkt diesen Effekt.

Eine erneute Beratung ist nun erforderlich um etwaige Umstellungen zum 01.09.2025 vornehmen zu können.

Tarifentwicklung

Folgende Ausführungen in Tab. 1 geben die tarifliche Preisentwicklung für den Nutzer von 2022 – 2026 abhängig von der gewählten Fahrkarte wieder. Bei näherer Betrachtung ergibt sich ab dem Jahr 2022 eine Preissteigerung aller Fahrkartentarife von fast 30 %. Demnach gestaltet sich der statische Tarif des 12 €-Tickets zunehmend problematischer, da die zu leistenden Ausgleichsbeträge sich stets dem aktuellen Tarif anpassen. Deutlich wird dies in Tabelle 1 an den stets antiproportional steigenden Auffüllbeträgen pro Ticket.

|

Tarifstand

|

01.01.2022

|

01.01.2023

|

01.08.2023

|

01.04.2024

|

01.01.2025

|

01.01.2026

|

∑

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fahrkarten [%]

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Azubi Wochenkarte

|

11,80

|

12,40

|

13,20

|

14,20

|

15,20

|

15,70

|

|

|

Azubi Monatskarte

|

38,20

|

39,60

|

42,10

|

45,40

|

48,50

|

50,20

|

|

|

12 € - Ticket

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Auffüllbetrag

pro Ticket

|

26,20

|

27,60

|

30,10

|

33,40

|

36,50

|

38,20

|

|

|

Entwicklung Auffüllbetrag

pro Ticket

|

|

1,40

|

2,50

|

3,30

|

3,10

|

1,70

|

|

|

Prozentuale Entwicklung Auffüllbetrag pro Ticket [%]

|

|

5,3

|

9,1

|

11,0

|

9,30

|

4,7

|

45,8

|

|

Tageskarte Erwachsene

|

3,80

|

3,90

|

4,10

|

4,40

|

4,70

|

|

|

|

Monatskarte

Erwachsene

|

45,20

|

46,90

|

49,80

|

53,70

|

57,40

|

59,40

|

|

|

Kulturpass

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Kulturpass Monatskarte

(50%)

|

22,60

|

23,40

|

24,90

|

26,80

|

28,70

|

29,70

|

|

|

Auffüllbetrag pro Ticket

|

22,60

|

23,50

|

24,90

|

26,80

|

28,70

|

29,70

|

|

|

Entwicklung Auffüllbetrag

pro Ticket

|

|

0,90

|

1,40

|

2,00

|

1,80

|

1,00

|

|

|

Prozentuale Entwicklung Auffüllbetrag pro Ticket [%]

|

|

4,0

|

6,0

|

8,0

|

6,7

|

3,5

|

31,4

|

|

Tarifentwicklung [%]

|

|

3,8

|

5,9

|

7,8

|

6,9

|

3,7

|

31,4

|

Nach den neuen Tarifen für das Jahr 2025 mit einer Tariferhöhung zum 01.01.2025 von 6,9% steigen die Ausgleichsbeträge noch einmal deutlich, da der Preis des 12-€ - Tickets für die Kunden nicht angehoben wurde.

Vergleich der Kostenmodelle und Vorschlag der Verwaltung

Vorgeschlagen wird eine Dynamisierung von Subventionstarifen wie z. B. in Anlehnung an die Fahrkarten mit Kulturpass. Hierbei erhalten Kulturpassinhaber der Stadt Aschaffenburg eine Ermäßigung von 50% auf den jeweils aktuellen Tarif der Monatskarte. Denkbar wäre hierbei eine prozentuale Koppelung des derzeitigen 12 € -Tickets an die Monatskarte der Azubis.

Desweiteren wird zum Schuljahreswechsel 01.09.2025 eine kurzfristige Anhebung des 12 €-Tickets auf 18 € vorgeschlagen.

Durch die Erweiterung auf alle Auszubildenden und die damit verbundene aufgehobene Altersbeschränkung,- auch über das 18. Lebensjahr hinaus, sieht die Verwaltung einen höheren Fahrpreis für berechtigt. Der Spareffekt zum aktuellen Normaltarif ist auch hierbei noch deutlich hervorzuheben. Für den heutigen Nutzerkreis fühlt sich eine Erhöhung auf 18 € zwar hoch an, aber aus langfristiger Sicht profitiert der Nutzerkreis auch weit über das 16. Lebensjahr hinaus von dem günstigen Azubi-Ticket und muss nicht den Sprung auf 48,50 € bzw. auf über 50 € im nächsten Jahr vollziehen.

Datenstand vom 04.07.2025 12:12 Uhr